今回は、社労士試験の学習についてお話したいと思います。

おそらく多くの受験生の方は、「社労士試験は暗記量が多い」と感じているはずです。また、予備校等で「メリハリをつけることが大切だ」と聞いてメリハリをつけようと思ったものの、よくわからない。覚える範囲の絞り方がよくわからない。覚える範囲を絞ったら、本試験で違う部分が問われたという経験をした方も多いと思います。

結論からいうと、「法律」が大切です。

ただ、これはあくまで個人的な考えにすぎません。「いや、そうじゃなくて…」という持論がある方は、ぜひそのやり方で進めましょう。反対に、自分ひとりではなく他の人の意見も参考にしたいという方は、ぜひ先に進んでみてください。

なお、これは動画サイトで目を引くような派手なことを言ったり、無駄に不安をあおったりすることを目的としたものではないのでご安心ください。

目次

社労士試験に関するメリハリの考え方

勉強をするしないのメリハリ

よく言われるメリハリにはさまざまなものがあります。

たとえば、勉強をする時間としない時間をはっきり分けるというのもメリハリのひとつです。仕事などでもそうですが、いわゆるワークライフバランスが大切な人もいれば、一日中仕事のことを考えていたい人など、さまざまな価値観があります。社労士も、どのような社労士になりたいかという目標も違えば、可処分時間、合格までの目標年数などもさまざまです。これは、どれが正しいというものではないと思うので、争うところではなさそうです。

学習を進める中でのメリハリ

次に、学習を進める中で、メリハリをつけるというと、いわゆるAランクとそれ以外、7割圏外などの考え方があります。そして、社労士試験は7割で合格できるから、7割の部分をがむしゃらに暗記しようとする方も多いと思います。ただ、この7割の部分、本当に正しいのでしょうか。

もちろん、最低限暗記をすることは求められます。また、どの参考書を選んでも成功談(ここでは試験に合格すること)はあります。反対にいうと、だからこそ振り回されてしまうというのが現実です。

そこで、ここでは暗記や理解のメリハリについて考えてみましょう。

よくあるすべてを並列にしてしまうこと

よくやってしまいがちなのが、法律と命令、通達、判例を並列にしてしまうことです。「原則を覚えましょう」といっても、すべてを並列にしているので、何が原則か見えにくくなってしまいます。

また、本則と附則を並列にしてしまうことも多くあります。たとえば、国民年金は何が本則で何が附則かは意識していますか? 給付の種類は、本則で定められています(老齢、障害、遺族、付加年金、死亡一時金です)。そして、それぞれ支給要件や年金額、失権について定められています。

さらに、本文と但書を並列にしてしまうことも多くあります。これは本文と但書を混ぜて書いてしまう基本書の表現方法にも原因があると思いますが、「本文(原則)」と「但書(例外)」を意識することは重要です。出題者は、条文から出題するからです。

その他、法律用語と基本書が独自につくった言葉を並列で考えてしまうパターンもあります。並列で覚えるというより、法律で定められている言葉が何か、そうでない言葉が何かすら意識できずに無駄な暗記をしてしまっていることも多いはずです。定義として定められている用語は押さえておく必要があります。当然ですが、基本書が独自につくった言葉が選択式問題で問われることはありません。

社労士試験に必要な知識

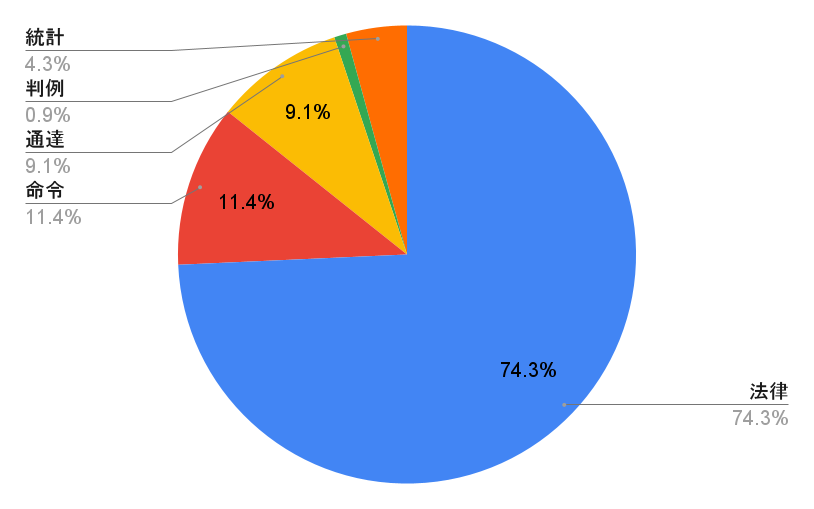

ここで、令和5年度(2023年度)の社労士試験の択一式問題について、選択肢ごとにどのような知識が問われたかまとめたものをお見せします。約74%が法律知識が問われていることがわかります。

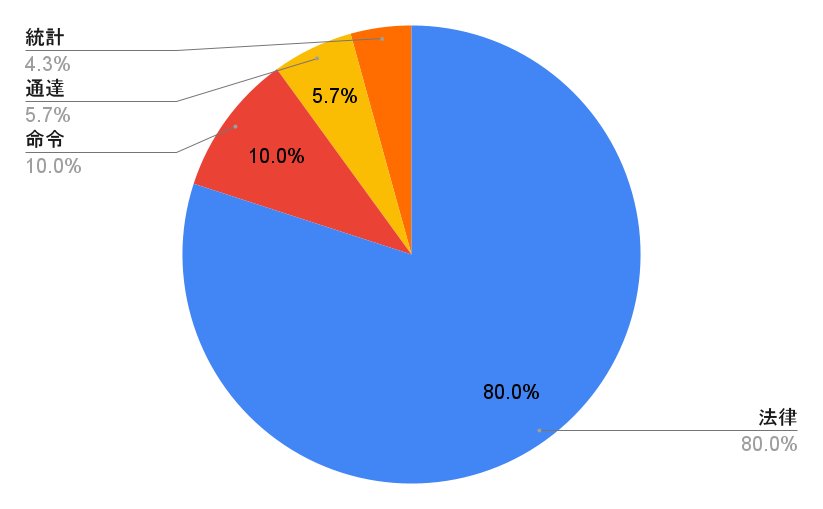

ただ、実際は、キーとなる選択肢の正誤がわかれば解ける問題や組み合わせ問題があるので、問題別に補正したものもお見せします。80%は法律知識で解けることがわかります。

これだけでも法律を理解して覚えることがいかに大切かがわかると思います。

ただし、法律だけ覚えればよいというわけではない点に注意が必要です。たしかに法律知識が多く問われていますが、法律も細かい部分が問われることもあるので、法律をすべて覚えるというのは難しく、また効率の面から考えても決してよいとはいえません。反対に、命令でも理解しやすいものもあるので、そういうものは法律と合わせて理解記憶しておくのをおすすめします。

ここでは詳しくは言及しませんが、科目によって、命令の出題割合が多少上がる科目もあります。たとえば、安衛法や徴収法など細かい手続を定める必要があるものについては、比較的命令の割合が高くなっています。それでも法律がいちばんであることには変わりません。

そして、基準点についても考慮する必要があります。判例は、労働基準法、労働契約法、労働組合法で問われますが、特に労働基準法の選択式問題で出題される傾向があるので、主要なものは押さえておく必要があります。同様に、統計は、主に一般常識で問われます。全体の割合としては5%以下ですが(この年は4問が統計から出題されました)、基準点があるため、最低限の学習は必要です。

法律、命令、通達、判例

法律が重要であるということがわかったうえで、それぞれの立ち位置をおさらいしておきましょう。

憲法

まず、法規範のいちばん上に日本国憲法があります。社労士試験の学習範囲としては、25条が有名です。「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」「国は、すべての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」。

法律

これを受けて、たとえば労働基準法は、1条で「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」と定めています。そして、労働基準法のうち、「安全及び衛生」の部分については、労働安全衛生法に派生していますし、「災害補償」の部分については、労働基準法で定めたうえで、さらに労災法でも手厚く保護されるようになっています。

命令(政令・省令)

行政活動は、基本的には法律に基づいて行われますが、行政の専門性が高い事項については、迅速性を確保して、即応性のある行政運営を可能とするため、手続上の細かいことなどは、行政機関が一般的な規定(命令)を定めることがあります。命令のうち、内閣が制定するものを「政令」、各省大臣(社労士試験の学習範囲の場合は主に厚生労働省大臣)が制定するものを「省令」といいます。具体的には、政令は「国民年金法施行令」、省令は「国民年金法施行規則」のような名前がつけられています。

※試験対策のため、行政については簡略化しています。

なお、法律と命令を合わせて「法令」といいます。

ただ、試験対策上、法律と命令は分けて考えるのが得策です。多くの方がつまづくのが、この命令を細かく暗記しようとしてしまうことです。たしかに命令から出題されることもありますが、それはほんの1割程度です。過去何十年の間に一度問われ、または改正時に一度問われ、網羅性を担保するために基本書に掲載されていることを覚えようと努め、その弊害として基本知識を落としてしまっては本末転倒です。細かい知識を覚えることもよいことですが、私たちは忘れる人間である、試験までの時間は変わらないということも覚えておく必要はありそうです。

また、手続面が命令で定められているとはいえ、どこが法律でどこが命令かを押さえていない方も多いと思います。たとえば、労働基準法37条は時間外、休日及び深夜の割増賃金について定めており、同条5項では、賃金に算入しない例外について定めています。「か・つ・べ・し」のようにゴロで覚えている方もいると思いますが、同条5項は「家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。」と定めており、これを受けて労働基準法施行規則21条1号〜5号で別居手当や子女教育手当などが定められています。過去問でも、法律の部分である通勤手当について問われています。

通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。

平成26-3D

割増賃金の算入の例外くらいならなんとかなりそうですが、これが全科目となると、規則の細かいところまで暗記するのは相当な量になります。これは政令や規則をまったく覚えなくていいということではなく、覚えようとするにしても優先度合いは考慮する必要があるということです。

法律も命令も混ぜて表記している基本書にも問題があると言わざるを得ませんが、基本書には、根拠条文が記載されていることが多いので、それを見て法律のものと命令のものを仕分けしながら学習を進めると、よりメリハリをつけた知識の習得ができるようになります。

通達

法律で基本的なことを決め、具体的な手続については命令で定めるとありました。さらに、細かい事例ごとの判断としてどうすればいいか、厚生労働省が通達という形で発しています。「通達」とは、行政上の用語で、「上級行政機関が関係下級行政機関に対してその職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するもの」とされています。

なお、前述のデータの通達には、通達のほか、同様の趣旨から厚生労働省が指導方針として掲げる大まかな指針である「ガイドライン」も含めています。

通達が多い法律に労災法があります。たとえば、「こういうときは業務災害にあたりますか」「こういうときは通勤災害ですか」などの個別具体的な事例です。

通達も山のようにあり、ひとつずつを押さえても再び出題されることは多くないので、基本的なものだけ押さえるといった妥協は必要です。また、本試験では見たこともない通達が出題されますが、そのようなときは法律の趣旨目的から考える、消去法をするなどで対処するのがおすすめです。

判例

判例とは、裁判所が示した法律判断のことです。基本的には最高裁判所が示したものが「判例」と呼ばれ、下級審の判断は「裁判例」と呼ばれることがあります。労働法は、資金力のない個人が原告となることも多く、また給与などを争っていることから、下級審の裁判例も多くあります。ただ、労働基準法の選択式の傾向を見る限り、最高裁判所の重要判例を押さえておけば十分でしょう。

統計

統計は、労務管理その他の労働に関する一般常識(労一)で問われます。割合は少ないものの、社労士試験は科目ごとに基準点があり、一般常識の択一式や選択式で出題されるため学習が必要になります。とはいうものの、統計の範囲は広く、出題割合は少ないので、見合った量にすることも大切です。

まとめ

社労士試験は、法律が大切です。もちろん、すべての条文が重要というわけではないですし、条文の中にもよく問われるものや問われないものがあるのも事実です。ただ、こういったことを知らず、法律と命令をごちゃまぜにして暗記をすると、本当に大切な基本知識が見えなくなってしまいます。

次回の社労士試験、しっかりとした基礎を身につけて臨みましょう。

ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。