※現在、リライト中です。

※H28-4検討

今回は、雇用保険法の失業等給付から一般被保険者の求職給付について解説します。一般被保険者の求職給付は、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当があります。一般保険者の求職給付はもっともボリュームがあるところです。ここで雇用保険の基本について学習しましょう。

目次

第1款 基本手当

基本手当の受給資格

基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。「算定対象期間」という。)に、被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、この款の定めるところにより、支給する(13条1項)。

→条文が長いので整理しましょう。「基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、支給する」。離職の日以前2年間を「算定対象期間」といいます。この期間に被保険者期間が通算して12箇月以上あったときに、支給されます。

そして、括弧書きについて見てみましょう。もし、当該期間に疾病、負傷などの理由により、30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者は、その期間を2年に足すことができます。

なお、「その他厚生労働省令で定める理由」には、事業所の休業、出産などがあります(規則18条)。

たとえば、180日間賃金の支払いを受けることができなかったときは、180日を2年に加算した期間に通算して12箇月以上被保険者期間があればよいことになります。ただ、この期間も上限が設けられており、賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間が4年を超えるときは4年となります。つまり、最大で2年分を加算することができるということです。

特定理由離職者及び特定受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする(13条2項)。

特定理由離職者とは、離職した者のうち、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者[正当な理由のある自己の都合によって退職した者]をいう(13条3項)。

→特定理由離職者は、働きたいけれど、仕事をやめざるをえなかった離職者です。

いわゆる登録型派遣労働者については、派遣就業に係る雇用契約が終了し、雇用契約の更新・延長についての合意形成がないが、派遣労働者が引き続き当該派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望していたにもかかわらず、派遣元事業主から当該雇用契約期間の満了日までに派遣就業を指示されなかったことにより離職した者は、特定理由離職者に該当する(行政手引50305)。

学校入学、訓練施設入校(所)、子弟教育等のために退職することはこの基準に該当しない(行政手引50305)。

特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者をいう(23条2項各号)。

① 基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの

② 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第57条第2項第2号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

→特定受給資格者とは、離職が、事業の倒産や解雇などによるものです。

1号について、「厚生労働省令で定める事由に該当する事態」には、離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者、当該事業主に雇用される被保険者の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者などが定められています(規則35条)。

2号について、「厚生労働省令で定める理由」には、労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと、賃金の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかったことなどが定められています(規則36条)。

以上のことから、特定受給資格者は、事業主側の帰責事由によって、離職することになり、基本手当の受給資格を得た者であることがわかります。

特定受給資格者の範囲(行政手引50305)

イ 法第 23 条第 2 項第 1 号による離職(倒産等による離職)

ロ 法第 23 条第 2 項第 2 号による離職(解雇等による離職)

事業主が労働者の配置転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと

次のいずれかに該当する場合に適用する。

a 採用時に特定の職種を遂行するために採用されることが労働契約上明示されていた者について、当該職種と別の職種を遂行することとされ、かつ、当該職種の転換に伴い賃金が低下することとなり、職種転換の通知され(職種転換の1年前以内に限る。)、職種転換直後(概ね 3 か月以内)までに離職した場合

b 採用時に特定の職種を遂行することが明示されていなかった者であって一定期間(10 年以上)同一の職種に就いていたものについては、職種転換に際し、事業主が十分な教育訓練を行わなかったことにより、労働者が専門の知識又は技能を十分に発揮できる機会を失い、新たな職種に適応することが困難な場合

c 労働契約上、勤務場所が特定されていた場合に遠隔地に転勤(在籍出向を含む。)を命じられた場合

この場合の「遠隔地」とは、通常の交通機関を利用し、又は自動車、自転車を用いる等通常の方法により通勤するために、概ね往復 4 時間以上要する場合をいう。

d 権利濫用に当たるような事業主の配転命令がなされた場合

家族的事情(常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等の事情がある場合をいう。)を抱える労働者が、遠隔地(上記cと同じ。)に転勤を命じられた場合等がこれに当たる。

一方、特定理由離職者は、期間の定めのある労働契約の期間が満了して、かつ、労働契約の更新がないなど、一概に事業主側に帰責事由があるとはいえない、しかし、働きたいという気持ちはあったけれど、離職せざるえを得ず、基本手当の受給資格を得た者のことです。

これら、特定理由離職者と特定受給資格者は保護性が高いので、算定対象期間が1年になり、被保険者期間が通算して6箇月になります。つまり、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6箇月以上であったときに、支給する」となります。

被保険者期間

被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する(14条1項)。

→続いて、被保険者期間についてです。読みにくいですが、まず、被保険者でなくなった日(例:10月20日)の前日から前月の喪失応当日(9月20日)を1箇月として計算します。同じように各月(かくげつ)において被保険者でなくなった日(20日)に応当し、かつ、被保険者であった期間内にある日の前月から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間を1箇月として計算します。すごくかんたんに言うと、雇用保険に入っていた期間を1箇月ずつ数えるだけです。

なお、「応当」とは、該当するという意味です。

大切なのは、但書の部分です。被保険者となった日(例:4月1日)から最初の喪失応答日(例:4月20日)の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月として被保険者期間として計算します。被保険者となった最初の期間は、端数になるため、15日以上あり、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あるときは、2分の1箇月として計算していいですよということです。15日以上で、11日というと難しく感じますが、2週間(14日間)に11日(週休2日で11日)働いていたイメージです。

被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であった期間に含めない(14条2項各号)。

① 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間

② 被保険者となったことの確認があった日の2年前の日(被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であった期間

1号について、被保険者となった日前に受給資格を取得したことがある場合は、すでに一度使っているため、その受給資格で計算した期間は被保険者であった期間に含めません。

2号について、2年前の日より前における被保険者であった期間も含めません。

家族手当、住宅手当等の支給が 1 月分ある場合でも、本給が 11 日分未満しか支給されないと

きは、その月は被保険者期間に算入しない(行政手引50103)。

失業の認定

基本手当は、受給資格者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する(15条1項)。

失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない(同条2項)。

失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる(同条3項)。

ここでは、失業の認定についての手続について定められています。法律レベルなので、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをし、失業の認定を受けるという流れはおさえましょう。

基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カードを提示して離職票を提出しなければならない。この場合において、その者が二枚以上の離職票を保管するとき、又は受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない(規則19条1項)。

管轄公共職業安定所の長は、基本手当の支給を受けようとする者が就職が困難な者に該当する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、その者が同号に該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる(同条2項)。

身体障害者の確認は、求職登録票又は身体障害者手帳のほか、医師の証明書によって行うことができる(行政50304)。

3項について、規則を確認しましょう。

① 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの

② 管轄公共職業安定所の長が、行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を変更することが適当であると認める者

ロ「職業に就くためその他やむを得ない理由」とは、次に掲げるような理由をいう(行政手引51351)。

(イ)「就職」する場合(安定所の紹介によると否とを問わない。)

(ロ) 法第15条第4項各号に該当する場合(傷病、就職活動、天災事変等)

(ハ) 安定所の紹介によらないで求人者に面接する場合(採用試験を受験する場合を含む。)

(ニ) 各種国家試験、検定等の資格試験を受験する場合

(ホ) 安定所長の推薦により公共職業訓練等を受講する場合

(ヘ) 同居・別居問わず、親族の傷病について受給資格者の看護を必要とする場合

(ト) 親族の危篤又は死亡及び葬儀

(チ) 配偶者、3親等以内の血族又は姻族の命日の法事

(リ) 受給資格者本人の婚姻の場合(社会通念上妥当と認められる日数の新婚旅行等を含む。)又は親族の婚姻のための儀式に出席する場合

(ヌ) 子弟の入園式・入学式又は卒園式・卒業式への出席

(ル) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(ヲ) 前各号に掲げる場合に準ずるものであって社会通念上やむを得ないと認められるもの

例えば、(ロ)に準ずる理由としては、暴風雨等により災害発生のおそれのある場合がこれに該当する。

なお、次のaからiまでの場合は、「社会通念上やむを得ないと認められる」ときは、これに該当するものとして取り扱って差し支えない。

a 親族の配偶者の傷病について受給資格者の看護を必要とする場合

b 親族の配偶者の危篤又は死亡及び葬儀

c 死亡した父母、配偶者又は子が生前所属していた団体等が主催する合同慰霊祭等への出席

d 仲人としての婚姻の儀式への出席

e 地方公共団体が主催する成人式への出席

f永年勤続表彰式への出席(配偶者随伴の式典の場合には、配偶者としての出席を含む。)

g 勲章の授与式への出席(配偶者随伴の式典の場合には、配偶者としての出席を含む。)

h 裁判員として司法の場への出頭((ル)に準ずる。)

i 消防団員として出勤義務のある火災消火活動、訓練、出初め式等への参加

但書にある「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者」は、4週間に1回ではなく、少し長めに1月に1回となっている点に注意しましょう。

受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる(15条4項)。

失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものであるから、代理人による失業の認定はできない(行政手引51252)。

① 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。

② 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。

③ 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。

④ 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。

これらの理由があるときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができます。疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない期間が継続して15日未満であるというのは、15日以上になると、傷病手当の対象となるからです。傷病手当については、第3款で見ていきましょう。

イ 概要

受給資格者について労働の意思及び能力があると確認されるためには、単に安定所に出頭して求職の申込みをしているだけではなく、真に就職への意欲をもち、かつ、精神的、肉体的、環境的に労働の能力を有していることが必要である。

失業の認定はロにより求職活動実績に基づいて行う。

失業の要件である労働の意思及び能力の有無の判定は一律に機械的に行うことなく個々の事案について具体的な事情を考慮に入れて行うよう配慮しなければならない。

ロ 求職活動実績に基づく失業の認定

(イ)失業の認定の対象となる求職活動実績の基準

a求職活動の回数

(a)基本手当に係る失業の認定日において、原則として認定対象期間に、求職活動実績が原則2回以上あることを確認できた場合に、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。

(b)ただし、次のいずれかに該当する場合には、上記(a)にかかわらず認定対象期間中に行った求職活動実績は1回以上あれば足りるものとする。

i 就職が困難な者である場合

ⅱ 初回支給認定日における認定対象期間(待期期間を除く。)である場合

ⅲ 認定対象期間の日数が14日未満となる場合

ⅳ 求人への応募を行った場合(当該応募を当該認定対象期間における求職活動実績とする。)

ⅴ 巡回職業相談所における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合

ⅵ 巡回職業相談所又は市町村取次ぎによる失業の認定の対象地域に居住する受給資格者が、当該地域を管轄する市町村役場に来庁して、又は受給資格者の自宅からオンライン面談による失業の認定を行う場合

b給付制限を行う場合の取扱い

(a) 給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日については、当該給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定対象期間をあわせた期間に求職活動を原則3回以上(給付制限期間が2か月の場合は、原則2回以上)行った実績を確認できた場合に、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。

(b) (a)の給付制限期間中の求職活動実績の要件は、初回支給認定日に係る認定対象期間のみを対象とするものであり、それ以外の認定日については、aの基準によって判断する。また、法第33条の給付制限を行う場合であって、給付制限期間が1か月となるときの初回支給認定日についても、aの基準によって判断する。

(ロ)求職活動の範囲

求職活動実績として認められる求職活動は、就職しようとする積極的な意思を具体的かつ客観的に確認し得る活動であることを要し、受給資格者と再就職の援助者との間に、次のような就職の可能性を高める相互の働きかけがある活動及び求人への応募等がこれに該当するものである。

このため、単なる、職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、安定所・新聞・インターネット等での求人情報の閲覧等だけでは求職活動実績には該当しない。

a 安定所、(船員を希望する者については、地方運輸局、船員雇用促進センター)、許可・届出のある民間需給調整機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関をいう。以下同じ。)が行う職業相談、職業紹介等が該当するほか、公的機関等(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報

提供会社、新聞社等)が行う求職活動に関する指導、個別相談が可能な企業説明会等を含める。なお、受給資格者の住居所を管轄する安定所以外の安定所が行う職業相談、職業紹介等を受けたことも当然に該当する。

b 求人への応募には、実際に面接を受けた場合だけではなく、応募書類の郵送、筆記試験の受験等も含まれる。ただし、書類選考、筆記試験、採用面接等が一の求人に係る一連の選考過程である場合には、そのいずれまでを受けたかにかかわらず、一の応募として取り扱う。

(ニ) 求職活動実績の確認方法等

a 自己申告に基づく判断

求職活動実績については、失業認定申告書(則様式第14号)に記載された受給資格者の自己申告に基づいて判断することを原則とし、求職活動に利用した機関や応募先事業所の証明等(確認印等)は求めない。

b サンプリングによる事実確認の調査

各安定所ごとに、業務量等の実情を勘案して、サンプリング率(1%程度を目途)を設定し、利用した機関や応募先の事業所に問い合わせを行う等により求職活動実績の確認を行う。

ハ 労働の意思又は能力があるかどうかの確認については、慎重に取り扱うべきもの

(イ) 妊娠、出産、育児、老病者の看護その他家事、家業手伝いのため退職した者

この者は、離職理由そのものから一応労働の意思を失ったものと推定される。

(ロ) 求職条件として短時間就労を希望する者

雇用保険の被保険者となり得る求職条件を希望する者に限り労働の意思を有する者と推定される。

(ハ) 内職、自営及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者

労働の意思を有する者として扱うことはできない。

(ニ) 職業指導を行ったにもかかわらず、特別の理由がないのに安定所が不適当と認める職業又は不当と認める労働条件その他の求職条件の希望を固執する者

この者は、一応労働の意思がないものと推定される。

求職者給付及び就職促進給付に関する事務は、受給資格者の居住地の安定所において行うものであるが、受給資格者の申出により他の安定所において職業のあっせんを行うことが適当と認められるときは、他の安定所に委嘱することができる(行政手引51501)。

基本手当の日額

基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2460円以上4920円未満の賃金日額については100分の80、4920円以上12090円以下の賃金日額については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする(16条1項)。

→条文が読みにくいですが、100分の80から100分の50までの範囲の率を乗じて得た額です。

受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「4920円以上12090円以下」とあるのは「4920円以上10880円以下」とする(16条2項)。

→60歳以上65歳未満の場合は、100分の80から100分の45までの範囲の率を乗じて得た額です。

本試験では、実際に条文の表現で出題されているため、条文の表現で表記しました。

賃金日額

賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする(17条1項)。

算定対象期間は、離職の日以前2年間のことでした。かんたんにいうと、最後の半年間の給与の平均額が賃金日額となります。労働基準法の「平均賃金」と混ざらないように整理しておきましょう。

「3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金」とは算定の事由が 3 か月を超える期間ごとに発生するものをいい、通常は実際の支払いも 3 か月を超える期間ごとに行われるものである。同一の性格を有する賃金の支払回数が通常年間を通じて 3 回以内である場合には、当該賃金は「3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当するものと判断する。

単に支払事務の便宜等のために年間の給与回数が 3 回以内となるものは「3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当しない(行政手引50453)。

賃金と解されないものの例(行政手引50502)

イ 休業補償費

休業補償費は、無過失賠償責任に基づき事業主が支払うものとされており、労働の対償ではないので賃金とは認められない。

ロ 傷病手当金

傷病手当金は、健康保険の給付金であって、賃金とは認められない。

ハ 工具手当、寝具手当

一般的に実費弁償的性格のものであって、賃金とは認められない。

ニ チップ

チップは接客係等が、客からもらうものであって賃金とは認められない。ただし、一度事業主の手を経て再分配されるものは賃金と認められる。

ホ 脱退給付金付き団体定期保険の保険料

福利厚生と認められるので、賃金とは認められない。

へ 会社が全額負担する生命保険の掛金

従業員の退職後の生活保障や在職中の死亡保障を行うことを目的として事業主が従業員を被保険者として保険会社と生命保険等厚生保険の契約をし、会社が当該保険の保険料を全額負担した場合の当該保険料は、賃金とは認められない。

ト 解雇予告手当

チ 慰労金

業績躍進特別運動を行った後、運動中の従業員に対して支給される慰労金は、その支給が事業主に義務づけられていない場合は、賃金とは認められない。

リ 安全衛生表彰規程に基づく個人褒賞金

安全衛生表彰規程により、支給される褒賞金であっても、稟申基準に該当し褒賞対象として申請しても、その決定が常務会等の裁量行為となっている場合は、一定期間に一定以上の成績をあげれば褒賞金が支給されるという期待とその可能性が不明確であり、恩恵的給付であると認められるので、賃金とは認められない。

ヌ 勤続褒賞金

勤続年数に応じて支給される勤続褒賞金は、一般的には、賃金とは認められない。

ル 外国駐在員に対して支払われる外地給与

外地給与は賃金とされるが、当該外地給与がその者が日本国内において勤務する場合に通常支払われるべき給与の額を超えて支払われる場合は、その超過額に相当する額については、通常実費弁償的な性質を有するものと考えられるので、賃金とは認められない。

労働者の退職後(退職を事由として、事業主の都合等により退職前に一時金として支払われる場合を含む。)に一時金又は年金として支払われるものは、賃金日額算定の基礎に算入されない。ただし、退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に給与に上乗せする等により支払う、いわゆる「前払い退職金」は、臨時に支払われる賃金及び 3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除き、原則として、賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲に含まれるものである(行政手引50503)。

未払賃金のある月については、未払額を含めて算定する(行政手引50609)。

賃金日額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、当該各号に掲げる額とする(17条2項)。

① 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合には、前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額

② 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によって定められている場合には、1箇月を30日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額

出来高払などになっている場合は、最低でも100分の70で計算してくれるということです。

賃金日額を算定することが困難であるとき、又は算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする(17条3項)。

このうち、育児休業、介護休業又は育児・介護に伴う勤務時間短縮措置により賃金が喪失、低下している期間中又はその直後に倒産・解雇等の理由等により離職し、受給資格を取得し一定の要件を満たした場合については、離職時に算定される賃金日額が、短縮措置等開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低い場合は、短縮措置等開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額を算定することとする(行政手引50661)。

算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする(17条4項)。

① 2,460円

② 次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額

イ受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者 15,590円

ロ受給資格に係る離職の日において45歳以上60歳未満である受給資格者 16,340円

ハ受給資格に係る離職の日において30歳以上四十五歳未満である受給資格者 14,850円

ニ受給資格に係る離職の日において30歳未満である受給資格者 13,370円

金額を覚えるのは難しいので、最低限度額は年齢に関わりなく一律である、最高限度額は年齢階層によって異なる、45歳以上60歳未満が最も高いといったことをおさえておきましょう。

基本手当の減額

受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合には、その収入の基礎となった日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる(19条1項)。

① その収入の一日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から1282円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき 基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。

② 合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。) 当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。

③ 超過額が基本手当の日額以上であるとき 基礎日数分の基本手当を支給しない。

受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得たときは、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない(19条3項)。

自己の労働によって収入を得た場合、基本手当が減額される場合があります。

1号について、「収入から控除額を控除して得た額」と「基本手当の日額」との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、そのまま基本手当の日額が支給されます。

2号について、合計額が100分の80に相当する額を超えるときは、超える額を基本手当から控除した額が支給されます。つまり、基本手当の日額の100分の80になるように調整されます。

3号について、超過額が基本手当の日額以上の場合は支給されません。十分収入があるということです。

自己の労働による収入とは就職には該当しない短時間の就労等(「以下「短時間就労」という。)による収入であり、原則として1日の労働時間が4時間末満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいう(雇用関係の有無は問わない)(行政手引51255)。

受給資格者が被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間である(行政手引51256)。

自己の労働による収入とは短時間就労による収入であり、原則として1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)であって、就職とはいえない程度のものをいう(雇用関係の有無は問わない)(行政手引51652)。

支給の期間及び日数

基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内の失業している日について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する(20条1項)。

① 受給資格者 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から起算して1年

② 基準日において就職困難者に該当する受給資格者 基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間

③ 基準日において特定受給資格者 基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間

→基本手当の支給の期間についてです。原則として、1年以内に失業している日について、前述の所定給付日数に相当する日数分を限度として支給されます。就職困難者や特定受給資格者が1年に一定の日数を加えた期間となっているのは、就職困難者の所定給付日数は、最大で360日となっており、支給の期間が1年(365日)だとすべての給付を得るのが困難となってしまうからです。かんたんにいうと、すべての給付を得るまでに期限切れとなってしまうのを防ぐためです。同様に、特定受給資格者の所定給付日数は、最大で330日となっているため、支給の期間は1年に30日を加えた期間となっています。

受給資格者であって、当該受給資格に係る離職が定年(厚生労働省令で定める年齢[60歳]以上の定年に限る。)に達したことその他厚生労働省令で定める理由[60歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなっている場合に、当該期限が到来したこと]によるものであるものが、当該離職後一定の期間第15条第2項の規定による求職の申込みをしないことを希望する場合において、厚生労働省令で定めるところにより[離職の日の翌日から起算して2箇月以内に]公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、前項中「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間」とあるのは「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間と、次項に規定する求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、同項第一号中「当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)」とあるのは「基準日」とする(20条2項、規則31条の2、規則31条の3)。

→長くて読みにくいので補足します。60歳以上の定年に達したことを理由として離職した方が、一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合は、離職の日の翌日から起算して2箇月以内に公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、求職の申込みをしない期間(最大1年)を合算できるというものです。

60歳以上の定年になった場合、これまでたくさん働いてきたので、しばらくの間は休みたいという方もいらっしゃいます。しかし、すぐに求職活動をしないと求職者給付がもらえないのでは、休むことができなくなってしまいます。そこで、60歳以上の定年に達したことを理由として離職した方が、一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合は、その期間(最大1年)を合算できるようになっています。

前2項の場合において、前の受給資格を有する者が、期間内に新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない(20条3項)。

① 疾病又は負傷(傷病手当の支給を受ける場合における当該傷病手当に係る疾病又は負傷を除く。)

② 前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの

(イ) 次の場合はこれに該当する。

a 常時本人の介護を必要とする場合の親族の疾病、負傷若しくは老衰又は障害者の看護

b 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合の負傷し、又は病気にかかったその子の看護

c 知的障害者更生施設又は機能回復訓練施設への入所

d 配偶者の海外勤務に本人が同行する場合など

(ロ) 次の場合は、これに該当するとは認められない。

a 刑の執行(刑の執行が不当であったことが裁判上明らかとなった場合を除く。)

b 海外旅行((イ)のdに該当する場合を除く。)

支給の期間の特例

受給資格者であって、基準日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く。)を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から前条第1項及び第2項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、同条第1項及び第2項の規定による期間に算入しない(20条の2)。

→今度は、自分で事業を開始した場合です。事業を開始した場合、その事業が軌道に乗れば事業を継続できますし、上手くいかなければ求職者給付を受給する必要があります。そのとき、すでに支給の期間が終わっていたら、本来挑戦できるものも挑戦できなくなってしまいます。それでは、労働者の職業の安定に資するという雇用保険法の趣旨を没却してしまうため、離職した日後に事業を開始した者が、公共職業安定所長にその旨を申し出た場合は、当該事業の実施期間は、支給の期間に算入しないこととされています。ただし、これには、「その実施期間が30日未満のものその他厚生労働省令で定めるもの」が除かれます。

厚生労働省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする(規則31条の4)。

① その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、当該各号に定める期間の末日後であるもの

② その事業について当該事業を実施する受給資格者が就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

③ その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと管轄公共職業安定所の長が認めたもの

1号について、支給の期間が終了してから事業を始めたものなどは保護する必要性が低いからです。2号について、詳しくは就業促進手当のところで学習しますが、二重取りにならないように制限されています。3号について、期間を延長するため、形だけ事業を開始するのは認められないということです。

待期

基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない(21条)。

所定給付日数

所定給付日数は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする(22条1項)。

① 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日

② 算定基礎期間が10年以上20年未満である受給資格者 120日

③ 算定基礎期間が10年未満である受給資格者 90日

受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあっては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が1年未満の受給資格者にあっては150日とする(22条2項)。

① 基準日において45歳以上65歳未満である受給資格者 360日

② 基準日において45歳未満である受給資格者 300日

就職が困難な者は、次のとおりとする(規則32条)。

① 身体障害者

② 知的障害者

③ 精神障害者

④ 保護観察対象者等

⑤ 社会的事情により就職が著しく阻害されている者

→これらの方は、受給資格者と比較して、就職が困難なので、所定給付日数が長くなっています。

算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする(22条3項)。

① 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間

② 当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間

→ここで、用語を整理しましょう。まず、算定対象期間は、原則として離職の日以前2年間です。この算定対象期間に、被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、基本手当が支給されます。つまり、求職者給付が受けられる権利があるかどうかを判定するものです。そして、算定基礎期間は、被保険者として雇用された期間です。この算定基礎期間に応じて、求職者給付の所定給付日数(基本手当の日額の何日分が給付されるか)が決まります。

この算定基礎期間についても、いくつかルールがあります。まず、原則として、算定基礎期間は、受給資格者が基準日(離職の日)まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間になります。括弧書きとして、被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間が対象となります。かんたんにいうと、離職したときの職場と前の職場で被保険者であった期間を通算できるということです。

ただし、これでは算定対象期間をむやみに増やせることになってしまいます。雇用保険は、労働者が次の仕事を探すまでに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図ることが目的とされています(1条)。そこで、一定の期間を除いて算定するようにしています。

ひとつめは、被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が1年の期間内にないときです。条文だとわかりにくいですが、かんたんにいうと前の職場を辞めて1年以上経ってから、今の職場(今回離職した職場)で被保険者となったときは、前の職場で被保険者であった期間は通算することができません。1年以上、空いていたということはその期間、何らかの方法によって生活できていたということです。それなら給付の必要はないと考えることができます。

ふたつめは、基本手当などを受けたことがあるときです。前の職場で基本手当等を受ける権利を使っていたのなら、それは使えませんということです。

一の被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であるときは、当該確認のあった日の2年前の日に当該被保険者となったものとみなして、前項の規定による算定を行うものとする(22条4項)。

次に掲げる要件のいずれにも該当する者(第1号に規定する事実を知っていた者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあった日の2年前の日」とあるのは、「次項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日[最も古い日]」とする(22条5項、規則33条)。

① その者に係る第7条[被保険者に関する届出]の規定による届出がされていなかったこと。

② 厚生労働省令で定める書類に基づき、第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前に被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること。

→原則として、被保険者となった日が、被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であるときは、2年前の日に被保険者とあったものとみなされます。雇用保険法では、「失業等給付等の支給を受ける権利は、行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。」(74条1項)と定められているため、最大で2年となります。

ただ、事業主が被保険者に関する届出をしていなかったり、2年前の日より前に被保険者の負担すべき額に相当する額が賃金から控除されていたことが明らかである時期がある場合は、被保険者を保護する必要性が高いため、雇用保険料が賃金から控除されていたことが明らかである最も古い日に被保険者となったものとみなされます。

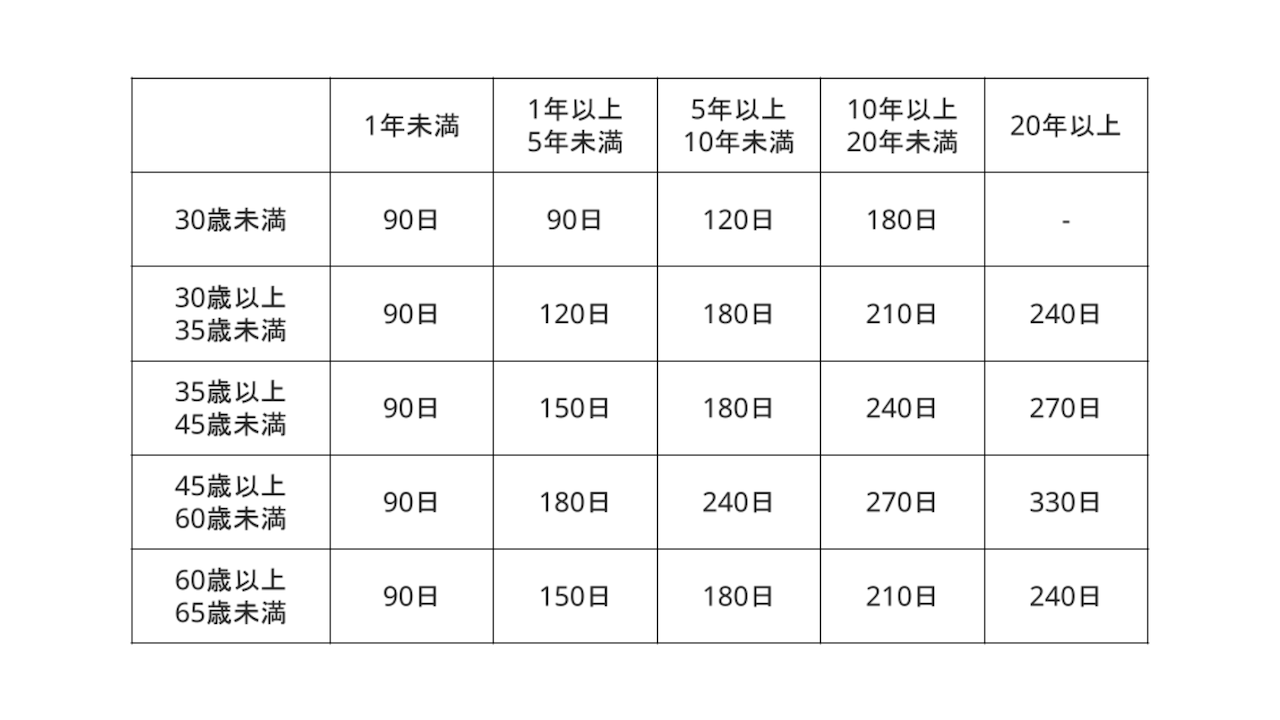

特定受給資格者(算定基礎期間が1年(第5号に掲げる特定受給資格者にあっては、5年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする(23条)。

特定受給資格者に係る所定給付日数

→各号ごとに規定していますが、基本書等ではこの表が掲載されていると思います。ただ、この表を覚えるのは大変ですし、近年この論点について出題されるときは、問題文にこの表が示され、読み取れるかが問われます。たしかに、実務上、この表を暗記することはないので、表の暗記の優先順位は高くありません。

前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第2項に規定する受給資格者[就職困難者]を除く。)をいう(23条2項)。

① 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの

② 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業主に対し自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合は当該基準に該当する(行政手引50305)。

→特定受給資格者とは、かんたんにいうと労働者側に帰責事由がなく離職した者です。そして、特定受給資格者は、1号の会社の倒産に関するもの、2号の解雇に関するものに分けられます。ひとつずつ整理していきましょう。

→まず、1号の倒産等について、厚生労働省令で定めるものは次のとおりです(規則35条)。

ここでは、法23条2項の1号と2号なのか、規則の1号等なのかがわかりにくいため、規則については「(1)号」等と表記します。

(1) 倒産

(2) 事業所において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者

(3) 事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。)に伴い離職した者

(4) 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者

(1)号は、倒産なのでわかりやすいと思います。

(2)号について、労働施策推進法では、30人以上の大量雇用変動については、大量雇用変動の前に、離職者の数などを厚生労働大臣に届け出ることになっています(労働施策推進法27条1項、労働施策推進法施行規則8条1項)。つまり、30人以上の雇用変動があったために離職した者や事業主に雇用される被保険者の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者ということです。かんたんにいうと、この職場にいるのは危ないから離職した方です。

3号は、事業所の廃止に伴い離職した者、4号は、事業所の移転により、通勤が困難となったために離職する者です。

→次に、2号の解雇等について、厚生労働省令で定める理由は次のとおりです(規則36条)。

(1) 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)

(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。

(3) 賃金(退職手当を除く。)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかったことなど(4号以下省略)

就職困難な者とは、受給資格決定時において就職困難な者をいい、受給資格決定後にその状態が生じた者は含めない(行政手引50304)。

訓練延長給付

受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間[2年]を超えるものを除く。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間(その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間(政令で定める期間[90日間]に限る。)を含む。)内の失業している日について、所定給付日数(当該受給資格者が期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。)を超えてその者に基本手当を支給することができる(24条1項、政令4条)。

公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、期間内の失業している日について、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、前段に規定する政令で定める日数[30日間]から支給残日数を差し引いた日数を限度とするものとする。(24条2項、政令5条)。

→訓練延長給付は、公共職業訓練等を受けるため待期している期間、公共職業訓練等を受ける期間、公共職業訓練等を受け終わったあとの期間の3つがあります。

- 待期している期間:90日間

- 公共職業訓練等を受ける期間:2年間

- 受け終わったあとの期間:30日間

訓練等の期間中に病気その他の理由により所定の訓練等を受けることができず、所定の訓練等の計画に基づく基準時間数に不足を生じたために所定の訓練等の終了の日に訓練等を修了することができない場合において、当該訓練等の終了の日を超えて行われる補習を受ける者に対しては延長給付は行わない(行政手引52352)。

個別延長給付

特定理由資格者(厚生労働省令で定める者に限る。)又は特定受給資格者であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(次項において「指導基準」という。)に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第4項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる(24条の2第1項)。

① 心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者

② 雇用されていた適用事業が激甚災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法の規定により離職したものとみなされた者であって、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者

③ 雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法の規定により離職したものとみなされた者(前号に該当する者を除く。)

→延長給付のふたつめは個別延長給付です。特定理由資格者又は特定受給資格者であって、各号のいずれかに該当し、かつ、指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができます。

まず、特定理由資格者は、「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと」を理由により離職した者に限られます(規則38条の2)。特定理由資格者のもうひとつの理由である「正当な理由」は対象外である点をおさえましょう。

1号の「心身の状況が厚生労働省令で定める基準」について、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)がある者が該当します(規則38条の4)。

2号は、適用事業が激甚災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者などが該当します。

3号は、激甚災害のほか、災害救助法に基づく救助が行われた災害やこれらに準ずる災害として職業安定局長が定める災害です(規則38条の5)。条文が読みにくいですが、「(前号に該当する者を除く。)」となっているので、まず、激甚災害に該当する方は、2号の対象になります。そして、2号までならない方が3号の対象になるイメージを持っておきましょう。これが、延長日数に影響します。

就職が困難な受給資格者であって、前項第2号に該当し、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第4項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる(24条の2第2項)。

→就職困難者についても同様の規定がされています。

前2項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とするものとする(24条の2第3項)。

①第1項(第1号及び第3号に限る。)又は前項に該当する受給資格者 60日(所定給付日数が第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者にあっては、30日)

②第1項(第2号に限る。)に該当する受給資格者 120日(所定給付日数が第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者にあっては、90日)

→ここは、少し難しく感じるので、整理しましょう。また、令和6年度の本試験の選択式で問われた部分でもあるので、このレベル感でおさえておくことが重要といえます。

まず、個別延長給付は、原則が「60日」であることをおさえましょう。ただ、2号の激甚災害については、程度が重いので、2倍の「120日」となっています。そして、ややこしく見えるのが括弧書き「(所定給付日数が第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者にあっては)」です。23条1項2号イは、45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上ある特定受給資格者で、所定給付日数は330日となります。そして、23条1項3号イは、35歳以上45歳未満で算定基礎期間が20年以上ある特定受給資格者で、所定給付日数は270日となります。35歳以上45歳未満、45歳以上60歳未満はもっとも長い所定給付日数が設定されているため、その中でもっとも長い20年以上あるものについては、30日減らしています。括弧書きまではおさえる必要性は低くなりますが、原則60日、激甚災害のときは120日という部分については、理解をして記憶できるようにしておきましょう。

第1項又は第2項の規定による基本手当の支給(以下「個別延長給付」という。)を受ける受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項[支給の期間及び日数]の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする(24条の2第4項)。

→延長した分の求職者給付を受けられるようにするため、延長分の日数を加えた期間が支給の期間となります。

広域延長給付

厚生労働大臣は、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働局長及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動(以下この条において「広域職業紹介活動」という。)を行わせた場合において、当該広域職業紹介活動に係る地域について、政令で定める基準[その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の100分の200以上となるに至り、かつ、その状態が継続すると認められること]に照らして必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、公共職業安定所長が当該地域に係る当該広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると認定する受給資格者について、第4項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置を決定することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数[90日]を限度とするものとする(25条1項、政令6条)。

前項の措置に基づく基本手当の支給(以下「広域延長給付」という。)を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き当該措置に基づき基本手当を支給することができる(25条2項)。

広域延長給付を受ける受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第1項後段に規定する政令で定める日数を加えた期間とする(25条4項)。

→続いて、広域延長給付です。特に理解が難しいところはないと思いますが、必要があると認めるときは、広域延長給付が認められています。

全国延長給付

厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、第3項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて受給資格者に基本手当を支給する措置を決定することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数[90日]を限度とするものとする(27条1項、政令7条)。

厚生労働大臣は、前項の措置を決定した後において、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、同項の規定により指定した期間(その期間がこの項の規定により延長されたときは、その延長された期間)を延長することができる(27条2項)。

第1項の措置に基づく基本手当の支給(以下「全国延長給付」という。)を受ける受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第1項後段に規定する政令で定める日数を加えた期間とする(27条3項)。

→最後は、全国延長給付です。

「失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準」は、連続する4月間(以下この項において「基準期間」という。)の失業の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められることとする(政令7条)。

① 基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の4を超えること。

② 基準期間内の各月における初回受給者の数を、当該各月の末日における一般被保険者の数で除して得た率が、基準期間において低下する傾向にないこと。

→簡単にいうと、全被保険者の4パーセントを超えた人数が基本手当の支給を受け、新規受給者の数の割合が低下する傾向にない、つまり失業している人の割合が高止まりしている状態が継続すると認められるということです。

延長給付に関する調整

延長給付に関する調整は、条文で規定されていますが、読みにくい部分なのでまとめます(28条1項、28条2項)。

個別延長給付>広域延長給付>全国延長給付>訓練延長給付

延長給付は、上記のような優先順位があります。たとえば、広域延長給付を受給しているものは、広域延長給付が終わった後でなければ、全国延長給付、訓練延長給付は行われません。そして、個別延長給付が行われることとなったときは、個別延長給付がされ、広域延長給付はされません。

給付日数を延長した場合の給付制限

訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日以後基本手当を支給しない。ただし、その者が新たに受給資格を取得したときは、この限りでない(29条1項)。

→延長給付は、給付日数を延長する必要があるから延長しています。そのため、その趣旨を没却するようなことをした場合、その拒んだ日以後基本手当を支給しません。ただし、その者が新たに受給資格を取得したときは、支給されます。その人には二度と支給しないというわけではなく、その資格については支給しませんということです。

支給方法及び支給期日

基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、4週間に1回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする(30条1項本文)。

未支給の基本手当の請求手続

受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかった期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない(31条1項)。

→受給資格者が死亡したときは、支給を請求する者が、受給資格者についての失業の認定を受けます。遺族等が代わりにいくということです。

給付制限

受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月間は、基本手当を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない(32条1項)。

① 紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。

② 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。

③ 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。

④ 同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に紹介されたとき(職業安定法20条)。

⑤ その他正当な理由があるとき。

→受給資格者が、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだとき等は、拒んだ日から起算して1箇月間は、基本手当を支給しません。ただし、正当な理由があるときは支給制限はされません。括弧書きで、訓練延長給付等を受けている者が除かれているのは、これらの者の場合は、その日以後、支給は行われないからです。

受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない(32条2項)。

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待機の期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない(33条1項)。

自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」として給付制限を行う場合の認定基準(行政手引52202)

イ 刑法各本条の規定に違反し、又は職務に関連する法令に違反して処罰を受けたことによって解雇された場合

刑法に規定する犯罪又は行政罰の対象となる行為を行ったことによって解雇された場合である。行政罰の対象となる行為とは、例えば自動車運転手が交通取締規則に違反する場合等をいう。この基準は「処罰を受けたことによって解雇された場合」であるから、単に訴追を受け、又は取調べを受けている場合、控訴又は上告中で刑の確定しない場合は、これに包含されない。また、刑法第1編第4章の「執行猶予」中の者は単に刑の執行を猶予されているにとどまり、刑は確定しているのであるからこれに該当し、「起訴猶予」の処分を受けたものは刑が確定しているのではないからこれに該当しないことはいうまでもない。

ホ 事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合

事業所の機密とは、事業所の機械器具、製品、原料、技術等の機密、事業所の経営状態、資産等事業経営上の機密に関する事項等を包含する。これらの事項は従業員として当然守らなければならない機密であり、これを他に漏らしたことによって解雇されることは、自己の責めに帰すべき重大な理由と認められる。

基本手当の受給資格に係る離職について第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数[21日]及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年(当該基本手当の受給資格に係る離職の日において第22条第2項第1号に該当する受給資格者にあっては、1年に60日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする(33条3項)。

→条文が読みにくいので補足します。まず、この規定は、受給資格者が基本手当をきちんと受給できるように定められているものであるという意識を持っておきましょう。そのうえで、基本手当を支給しないこととされる期間に21日と所定給付日数を加えた期間が1年を超えるときは、支給の期間に超える期間を加えた期間とします。たとえば、基本手当を支給しないこととされる3箇月間、21日、所定給付期間300日の場合、これらを足すと411日になります。これでは、原則の支給の期間である1年では支給を受けることができないため、1年に超える期間である46日(411-365日=46日)を加えた期間としています。

なお、厚生労働省令で定める日数が21日とされているのは、離職後、すぐに公共職業安定所に書類を提出し、書類を受け取るわけではないので、その分の余裕を持った日数として設けられていると考えると理解しやすいと思います。

管轄公共職業安定所の長は、法第33条第1項の規定により基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする(規則48条)。

偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる(34条1項)。

前項に規定する者が同項に規定する日以後新たに受給資格を取得した場合には、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する(34条2項)。

受給資格者が第1項の規定により基本手当を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部について基本手当の支給を受けることができなくなった場合においても、第22条第3項[所定給付日数]の規定の適用については、当該受給資格に基づく基本手当の支給があったものとみなす(34条3項)。

受給資格者が第1項の規定により基本手当を支給されないこととされたため、同項に規定する日以後当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部又は一部について基本手当の支給を受けることができなくなったときは、第37条第4項[傷病手当]の規定の適用については、その支給を受けることができないこととされた日数分の基本手当の支給があったものとみなす(34条4項)。

→これらは、基本手当を支給されないこととされても、支給はされたもの、つまり次回の算定基礎期間等に使うことはできないということです。

第2款 技能習得手当及び寄宿手当

技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する(36条1項)。

寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する(36条2項)。

基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない(36条3項)。

技能習得手当及び寄宿手当の支給要件及び額は、厚生労働省令で定める(36条4項)。

第3款 傷病手当

傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る。)について、第4項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する(37条1項)。

認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う(37条2項)。

認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日までに受けなければならない(規則63条1項本文)。

傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額とする(37条3項)。

傷病手当を支給する日数は、傷病手当の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数とする(37条4項)。

給付制限の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、傷病手当を支給しない(37条5項)。

傷病手当を支給したときは、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす(37条6項)。

→ここで基本手当と傷病手当のいわゆる二重取りができないように規定されています。

傷病手当は、厚生労働省令で定めるところにより、認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日(当該職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日)に支給する。ただし、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、傷病手当の支給について別段の定めをすることができる(37条7項)。

認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法による傷病手当金、労働基準法による休業補償、労働者災害補償保険法による休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付その他これらに相当する給付であって法令により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、傷病手当は、支給しない(37条8項)。

→傷病手当は、基本手当の支給を受けることができない受給資格者を保護するために支給されます。そのため、他の制度により保護されている場合は、傷病手当は支給されません。

疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が、当該受給資格に係る離職前から継続している場合、又はかかる状態が当該受給資格に係る離職後に生じた場合であっても、安定所に出頭し求職の申込みを行う前に生じその後も継続しているものであるときは、傷病手当の支給の対象とはならない(行政手引53002)。

つわり又は切迫流産(医学的に疾病と認められるものに限る。)のため職業に就くことができない場合には、その原因となる妊娠(受胎)の日が求職申込みの日前であっても当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じた場合には、傷病手当を支給し得る(行政手引53002)。

有効な求職の申込みを行った後において、当該求職の申込みの取消し(又は撤回)を行い、その後において疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態となった場合には、傷病手当を支給することはできないものであるので留意する。また、安定所に出頭し求職の申込みをした後において再就職し、新たに受給資格を得ることなく受給期間内に再離職した場合は、その後において安定所に出頭し求職の申込みをしなければ、当該受給資格に基づき傷病手当の支給は行えない。なお、求職の申込みの時点においては疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあった者が、その後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合は、傷病手当の支給要件に該当する(行政手引53002)。

労働の意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合には、疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認められないから、傷病手当は支給できない(行政手引53002)。

傷病手当を支給し得る日数は、当該受給資格者の所定給付日数から、既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数である。したがって、延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されない(行政手引53004)。