民事執行法の債権及びその他の財産権に対する強制執行について解説します。不動産、動産と続いて、債権です。強制執行についてひととおり学習したあとは、整理しましょう。

目次

第1目 債権執行等

債権執行の開始

不動産執行は強制競売または強制管理の方法、動産執行は執行官の目的物に対する差押え、債権執行は執行裁判所の差押命令、これでそろいました。

執行裁判所

差押命令

執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない(145条1項)。

差押命令は、債務者及び第三債務者を審尋しないで発する(145条2項)。

差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない(145条3項)。

差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる(145条5項)。

差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる(145条6項)。

差押え命令は、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止します。債務者は取り立てることもできないし、第三債務者は債務者に弁済することもできないということです。これは、民事保全法の仮差押えのところで比較することになります。

差押命令は、債務者や第三債務者を審尋しないで発します。あらかじめ差押えされることがわかってしまうと、処分をされてしまうおそれがあるからです。

差押えの範囲

執行裁判所は、差し押さえるべき債権の全部について差押命令を発することができる(146条1項)。

差し押さえた債権の価額が差押債権者の債権及び執行費用の額を超えるときは、執行裁判所は、他の債権を差し押さえてはならない(146条2項)。

たとえば、AがBに対して60万円を給付してもらう権利があるとき、BがCに対して持っている100万円の金銭債権の全部について差押命令を発することができます。ただし、差し押えた債権の価額が60万円を超えるので、この他の債権を差し押さえることはできません。

差押えが一部競合した場合の効力

100万円の金銭債権の一部である80万円が差し押さえや仮差押えの執行を受け、その残余の部分である20万円を超えて60万円などの差押命令が発せられたときは、各差押えや仮差押えの執行の効力は、その100万円の全部に及びます。後段があるのでややこしく見えますが、後段は、金銭債権の全部、100万円が差押えられた場合の話なので特に前段と異なることはありません。

先取特権等によって担保される債権の差押えの登記等の嘱託

ここは、民事執行法というより不動産登記法で問われる部分ですが、登記等のされた債権に対する差押命令が効力を生じたときは、その債権について差押えがされた旨の登記等を嘱託しなければなりません。法を横断すると、より理解が深まると思います。

扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例

債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第30条第1項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、債権執行を開始することができる(151条の2第1項)。

①夫婦間の協力及び扶助の義務

②婚姻から生ずる費用の分担の義務

③子の監護に関する義務

④扶養の義務

強制執行は、確定期限の到来後に限り、開始することができます(30条1項)。しかし、扶養の義務などにかかる定期金債権を請求する場合は、必要性が高いので、確定期限が到来していないものについても、債権執行を開始することができるようになっています。たとえば、離婚した前の夫が、子の養育費を支払ってくれないとき、給与債権を差し押さえることができるということです。

差押禁止債権

次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない(152条1項)。

①債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権

②給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権

退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の4分の3に相当する部分は、差し押さえてはならない(152条2項)。

債権者が前条第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前2項の規定の適用については、前2項中「4分の3」とあるのは、「2分の1」とする(152条3項)。

例外の例外がある部分なので、整理しましょう。

原則として、金銭債権はすべて差し押さえることができます。

しかし、例外として、給与などは、債務者が生活する必要があるので、4分の3に相当する部分は差し押さえてはならないことになっています。

この例外として、前条第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権、つまり扶養義務等に係る債権の場合、2分の1に相当する部分は差し押さえてはならないとされています。扶養義務等に係る債権の必要性から、利益衡量されていることがわかります。

差押禁止債権の範囲の変更

債務者及び債権者の生活の状況等の事情を考慮して、差押命令を取り消したり、差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができるようになっています。

配当要求

債権の強制執行は、債務名義、先取特権の債権者が配当要求をすることができます。

差押債権者の金銭債権の取立て

金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない(155条1項)。

差し押さえられた金銭債権が第152条第1項各号に掲げる債権又は同条第2項に規定する債権である場合(差押債権者の債権に第151条の2第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)における前項の規定の適用については、同項中「1週間」とあるのは、「4週間」とする(155条2項)。

差押債権者が第三債務者から支払を受けたときは、その債権及び執行費用は、支払を受けた額の限度で、弁済されたものとみなす(155条3項)。

原則と例外が出てきたので整理しましょう。

まず、原則として、金銭先権を差し押えた債権者は、差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、その債権を取り立てることができます。これが1項です。

そして、例外として2項が定められています。差し押さえられた金銭債権が第152条第1項各号に掲げる債権又は同条第2項に規定する債権である場合、つまり差押禁止債権の場合は、4週間を経過したときとなります。

さらに、例外の例外として2項括弧書があります。「差押債権者の債権に第151条の2第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。」とされているので、扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合は、優先度合いが高いので、4週間にはならず、原則の1週間となります。

第三債務者の供託

第三債務者は、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる(156条1項)。

第三債務者は、次条第1項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があった旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない(156条2項)。

第三債務者は、第161条の2第1項に規定する供託命令の送達を受けたときは、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない(156条3項)。

第三債務者は、前3項の規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならない(156条4項)。

金銭債権が差押えをされると、第三債務者は債務者に対して弁済することが禁止されますが、弁済期をすぎれば遅延損害金が発生します。そこで、第三債務者は、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができます。ここは、民事執行法より供託法の部分で問われることですが、民事執行法で規定されているので押さえておきましょう。

そして、差押えにかかる金銭債権が競合したときは、その債権の全額に相当する金銭を供託しなければなりません。先ほどは供託は権利であったのに対し、今回は供託は義務になっています。同様に、供託命令の送達を受けたときも、供託所に供託しなければなりません。

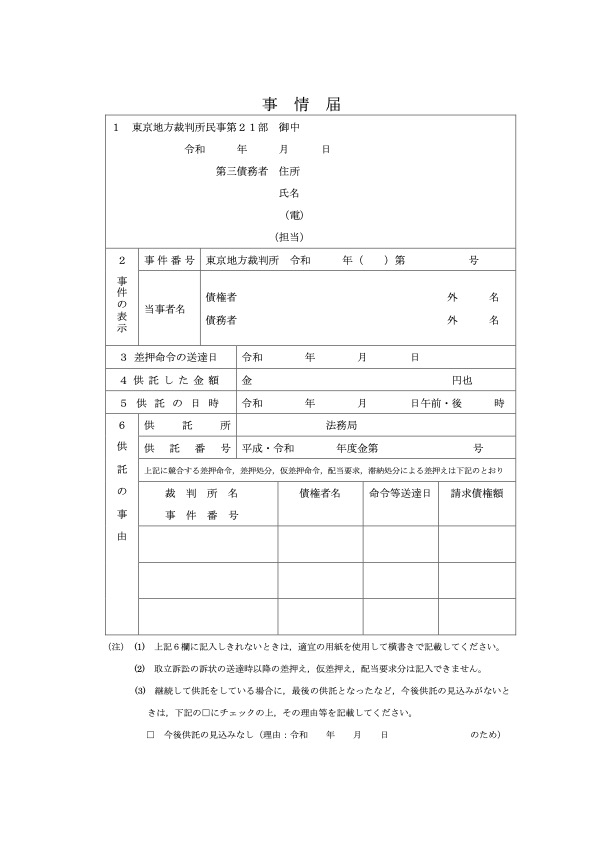

供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければなりません。「こういった事件について、この金額をいつ供託しました」という事情届を執行裁判所に届け出ます。事情届を見てみましょう。

事情届

取立訴訟

第三債務者が支払に応じないなどのときは、差押債権者は第三債務者に対し、取立訴訟を提起することができます。

転付命令

執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令(以下「転付命令」という。)を発することができる(159条1項)。

転付命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない(159条2項)。

転付命令とは、支払に代えて、金銭債権を差押債権者に転付する命令のことをいいます。かんたんにいうと、金銭債権を差押債権者に移転させることです。

転付命令が確定すると、その金銭債権は差押債権者のものになるので、それを知らせるために債務者と第三債務者に送達しなければなりません。

転付命令の効力

転付命令が効力を生ずると、債務者が第三債務者に有していた金銭債権(100万円など)が債権者に移転します。そのため、差押債権者が債務者に対して有していた債権等(300万円など)は、その券面額(100万円など)で、転付命令が第三債務者に送達された時に弁済されたものとみなされます。このあと、債権者は、債務者に対して200万円の金銭債権と第三債務者に対して100万円の金銭債権を有するということです。

第2目 少額訴訟債権執行

※省略