供託規則の供託手続について学習します。供託手続は、供託をするとき、具体的にどのような手続をするかが定められています。

供託書

金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、供託書を供託所に提出しなければならない(規則13条1項)。

振替国債の供託をしようとする者は、供託書を供託所に提出しなければならない(規則13条3項)。

様式については、覚える必要がないので、供託をしようとする者は、供託書を供託所に提出するという点をおさえておきましょう。なお、法務局のホームページでは、供託書等の記載例が紹介されています。

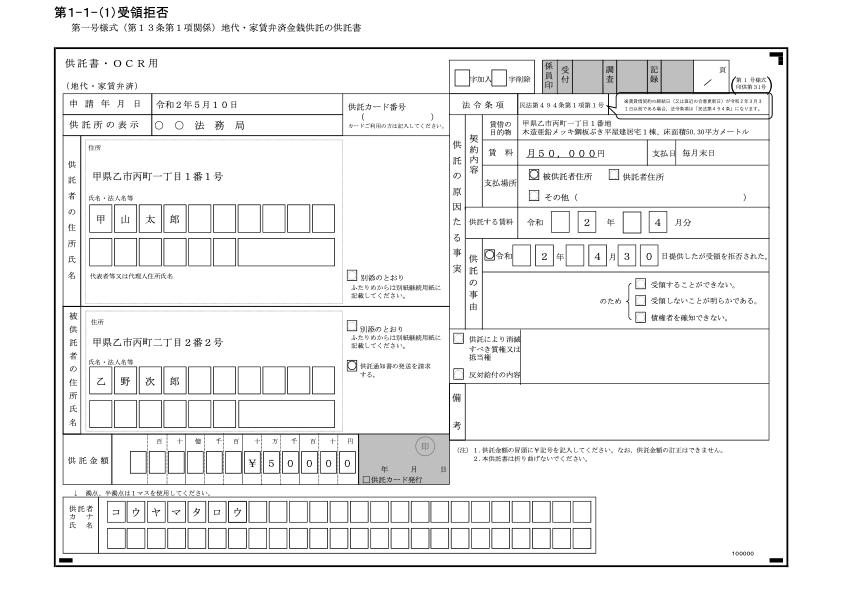

受領拒否による地代家賃の弁済供託の記載例

これは、受領拒否を理由に地代家賃の弁済供託をするときの記載例です。

参考:法務省:供託書等の記載例

電磁的記録媒体の添付

電磁的記録媒体とは、光ディスクや磁気ディスクなどがあります。少し古いですが、CD-Rなどです。

供託カード

供託カードとは、供託者の住所、被供託者の住所氏名、契約の内容などが登録されたものです。賃料や給料など継続的給付に係る金銭の供託をするときは、供託者や被供託者が同じなので、供託カードの交付を申し出ることができるようになっています。

資格証明書の提示等

登記された法人が供託しようとするときは、代表者の資格を証する登記事項証明書を提示しなければならない。この場合においては、その記載された代表者の資格につき登記官の確認を受けた供託書を提出して、代表者の資格を証する登記事項証明書の提示に代えることができる(規則14条1項)。

前項の法人以外の法人が供託しようとするときは、代表者の資格を証する書面を供託書に添付しなければならない(規則14条2項)。

法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めのあるものが供託しようとするときは、当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は管理人の資格を証する書面を供託書に添付しなければならない(規則14条3項)。

代理人によって供託しようとする場合には、代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。この場合には、第1項後段の規定を準用する(規則14条4項)。

登記された法人が供託しようとするときは、代表者の資格を証する登記事項証明書を提示しなければなりません。登記事項証明書を提示することによって、その法人を確認できるということです。ただ、前項の法人以外、つまり登記されていない法人であったり、法人でない社団などについては、登記内容を確認することができないので、書面を添付する必要があります。この違いをおさえておきましょう。

なお、寄附行為がわかりにくいと思うので補則します。寄附行為とは、私立学校法に基づく学校法人や医療法に基づく医療法人などの根本規則を定めた条文集のことをいいます。

ここでは、会社の「定款」のようなものだと捉えておきましょう。いわゆる「寄付をする」の「寄付」とは異なります。

4項について、代理人が供託しようとする場合も、代理人の権限を証する書面を提示しなければなりません(規則14条4項)。

供託振替国債に関する資料の提供

振替国債を供託しようとするときは、どの振替国債なのかを特定するため、銘柄や利息の支払い期など必要な資料を提供しなければなりません。

添付書類の省略

内容が同じなら、同じであることを記載すればよいということです。

供託通知書の発送の請求等

たとえば、民法では、譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託について規定しています。

債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる(民法466条の2第1項)。

前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない(民法466条の2第2項)。

第1項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる(民法466条の2第3項)。

供託者は、供託をしたとき、譲渡人や譲受人に供託の通知をしなければなりません。この場合、供託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送することを請求することができます。本試験対策として、「請求しなければならない」わけではない点に注意しましょう。あくまで、供託したことを通知しなければならないのであって、供託官に請求するのではなく、自分で通知してもよいということです。

受理手続

供託官は、金銭又は有価証券の供託を受理すべきものと認めるときは、供託書正本に、供託を受理する旨、供託番号、一定の納入期日までに供託物を日本銀行に納入すべき旨及びその期日までに供託物を納入しないときは受理の決定は効力を失う旨を記載して記名押印し、これを、財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱いに関する規定又は供託有価証券の取扱いに関する規定に従い作成した保管金払込書又は供託有価証券寄託書とともに供託者に交付しなければならない(規則18条1項)。

供託官は、振替国債の供託を受理すべきものと認めるときは、供託者に対し、供託を受理する旨、供託番号、供託所の口座、一定の納入期日までに当該口座について供託振替国債に係る増額の記載又は記録がされるべき旨及びその期日までに増額の記載又は記録がされないときは受理の決定は効力を失う旨を告知しなければならない(規則19条1項)。

供託官は、金銭または有価証券の供託を受理するときは、日本銀行に納入すべき旨などを記名押印して、保管金払込書または供託有価証券寄託書とともに供託者に交付します。そして、供託者は、これらの書面を持って、日本銀行に納入します。

振替国債の供託のときは、供託所の口座を告知します。振替国債は、電子的にやりとりするというのがポイントでした。

供託金受入れの特則

供託金の受入れを取り扱う供託所に金銭の供託をしようとする者は、供託書とともに供託金を提出しなければならない(規則20条1項)。

供託官は、銀行その他の金融機関に供託金の振込みを受けることができる預金があるときは、金銭の供託をしようとする者の申出により、第18条の規定による供託物の納入又は前条第1項の規定による供託金の提出に代えて、当該預金に供託金の振込みを受けることができる(規則20条の2第1項)。

先ほど、金銭または有価証券の供託をするとき、日本銀行に納入すべき旨を記載した書面が交付されるというのを見てきました。今回は、供託所に金銭の供託をしようとする者は、供託金を提出するというものです。かんたんにいうと、金銭は供託所と日本銀行に供託できるということです。有価証券は、ここでは規定されていないので日本銀行に納入することになります。

そして、このとき、供託官は、供託金の振込みを受けることができる預金があるときは、金銭の供託をしようとする者の申出により、預金に供託金の振込みを受けることができます。かんたんにいうと、日本銀行や供託所にお金を持っていくのではなく、預金口座に振り込んで供託できるということです。

保管替え

法令の規定により供託金の保管替えを請求しようとする者は、供託金保管替請求書一通に、供託書正本を添付して、これを当該供託金を供託している供託所に提出しなければならない(規則21条の3第1項)。

供託金の保管替えとは、営業者が営業所を移転したため、管轄の供託所に変更を生じた場合に、供託所の内部手続により、移転先の営業所の最寄りの供託所に供託物を移管して、供託を継続することをいいます。宅地建物取引業を営む者が営業所を移転したときなどに使われます。

参考:法務省:供託手続