供託規則の払渡手続について学習します。前回の供託手続は、金銭等を供託する場面でした。今回は、その供託された金銭等を払い渡してもらう場面です。

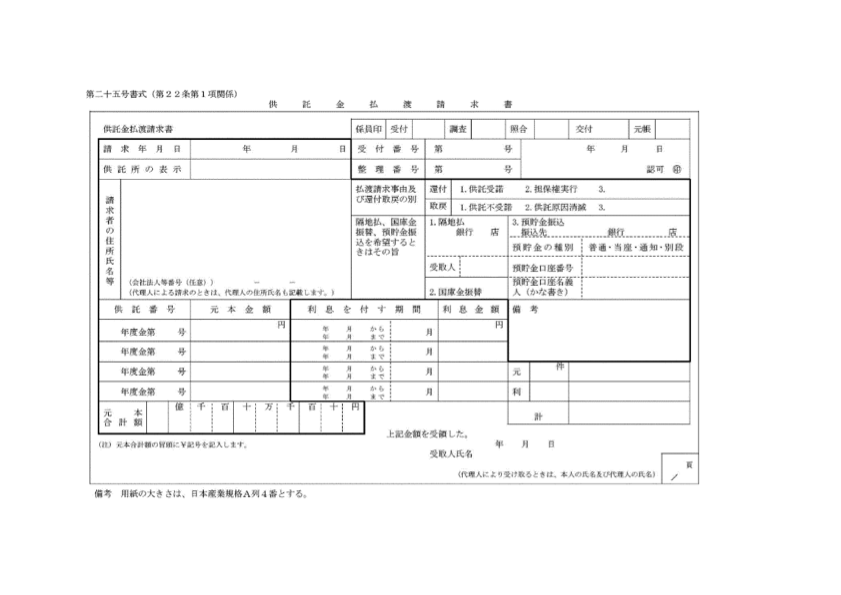

供託物払渡請求書

供託物の還付や取戻しをしようとするものは、供託物払渡請求書を提出します。

供託物の払渡しのうち、被供託者に払い渡すものを「還付」、供託者に払い渡すものを「取戻し」といいます。還付は、被供託者が金銭等を受け取るので通常の供託の流れをイメージすればわかると思います。取戻しは、錯誤等の理由により供託者自身が金銭等を返してもらうものです。

供託物払渡請求書は、供託物が金銭であるときは1通ですが、有価証券または振替国債であるときは2通必要になります。請求書の通数が異なる理由については、払渡しの手続のところで解説します。

供託金払渡請求書

参考:郵送による供託有価証券の提出および払渡請求について|日本銀行

供託物払渡しの一括請求

同じ事由で、数個の供託の還付や取戻しをする場合は、一括してその請求をすることができます。

還付請求の添付書類

供託物の還付を受けようとする者は、供託物払渡請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない(規則24条1項)。

① 還付を受ける権利を有することを証する書面。ただし、副本ファイルの記録により、還付を受ける権利を有することが明らかである場合を除く。

② 反対給付をしなければならないときは、証明書類

前項の規定により供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には、同項に規定する者は、当該承諾書の作成前3月以内又はその作成後に作成された次に掲げる書面を併せて添付しなければならない(規則24条2項)。

① 当該承諾書に押された印鑑につき市町村長又は登記所の作成した証明書

② 登記された法人が利害関係人となるときは、代表者の資格を証する登記事項証明書

③ 前号の法人以外の法人が利害関係人となるときは、代表者の資格を証する書面

④ 法人でない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものが利害関係人となるときは、代表者又は管理人の資格を証する書面

まず、還付請求の添付書類について、供託物の還付を受けようとする者は、還付を受ける権利を有することを証する書面を添付します。もっとも、副本ファイルの記録により、還付を受ける権利を有することが明らかであるときは、必要ありません。副本ファイルとは、供託所が供託書に記載された事項を記録しておくファイルのことです。また、反対給付をしなければならないときは証明書類を添付します。

利害関係人の承諾書を添付する場合は、承諾書の作成前3月以内または承諾書作成後に作成された書面を添付する必要があります。承諾書作成後というのは珍しい規定なのでおさえておきましょう。承諾書の作成後に作成された書面であれば、承諾書のために作成したものと考えることができます。

取戻請求の添付書類

供託物の取戻しをしようとする者は、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない(規則25条1項)。

前条第2項の規定は、前項本文の場合について準用する(規則25条2項)。

還付請求と同様のことが定められています。

印鑑証明書の添付等

供託物の払渡しを請求する者は、供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき市町村長又は登記所の作成した証明書を供託物払渡請求書に添付しなければならない。ただし、供託所が法務大臣が指定した法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所である場合を除き、その印鑑につき登記官の確認があるときは、この限りでない(規則26条1項)。

法定代理人、支配人その他登記のある代理人、法人若しくは法人でない社団等が、本人、法人、法人でない社団等のために供託物の払渡しを請求する場合には、前項の規定は、その法定代理人、支配人その他登記のある代理人等について適用する(規則26条2項)。

前2項の規定は、次の場合には適用しない(規則26条3項)。

①払渡しを請求する者が官庁又は公署であるとき。

②払渡しを請求する者が個人である場合において、運転免許証、個人番号カード、在留カードその他の官庁又は公署から交付を受けた書類その他これに類するもの(氏名、住所及び生年月日の記載があり、本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、その者が本人であることを確認することができるものを提示し、かつ、その写しを添付したとき。

③供託物の取戻しを請求する場合において、供託官に提示した委任による代理人の権限を証する書面で請求者又は前項に掲げる者が供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押した印鑑と同一の印鑑を押したものを供託物払渡請求書に添付したとき。

④法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託物の取戻しを請求する場合において、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書(当該請求書に委任による代理人の預金又は貯金に振り込む方法による旨の記載がある場合を除く。次号において同じ。)に添付したとき。

⑤前号に規定する者が供託金の払渡しを請求する場合(その額が10万円未満である場合に限る。)において、第30条第1項に規定する証明書を供託物払渡請求書に添付したとき。

⑥ 裁判所によって選任された者がその職務として供託物の払渡しを請求する場合において、供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき裁判所書記官が作成した証明書を供託物払渡請求書に添付したとき。

原則として、供託物の払渡しを請求する者は、印鑑証明書を添付しなければなりません。まず、「払渡し」は、還付と取戻しの両方を含んだ概念である点をおさらいしましょう。払渡しは、金銭等を供託するときと異なり、権利の証明が厳しくなっている点をおさえます。銀行でも、預金時より引出し時の方が厳しいのを考えるとわかりやすいと思います。もっとも、その印鑑につき登記官の確認があるときは、この限りでない、つまり印鑑証明書を添付する必要がないということです。

ここで、「供託所が法務大臣が指定した法務局等である場合を除き」となっているのは、法務大臣が指定した東京法務局、大阪法務局、名古屋法務局は、処理する事件数が多く、印鑑証明書の簡易確認が認められていないからです。

なお、供託時の資格証明書の提示等について、登記された法人が供託しようとするときは、「法務大臣が指定した法務局」というのは出てこないので、整理しておきましょう。

この規定は、代理人等ついて適用します。払渡しを受けるものではなく、その代理人等の印鑑証明書が必要になる点に注意しましょう。

3項は、次の場合には適用しない、つまり印鑑証明書を添付しなくてもよい場合について規定しています。

1号について、払渡しを請求する者が官公署のときは、印鑑証明書は必要ありません。

2号について、運転免許証等を提示し、写しを添付したときは、本人確認ができるので、印鑑証明書は必要ありません。括弧書き「(氏名、住所及び生年月日の記載があり、本人の写真が貼付されたものに限る。)」に注意しましょう。このことから、パスポートは対象外となります。

3号について、少し読みにくいので整理しましょう。まず、これは供託物の取戻しを請求する場合です。そして、「供託官に提示した委任による代理人の権限を証する書面」というのは、供託時に提示した書面のことです。つまり、司法書士など委任による代理人が供託したことが前提になっています。委任による代理人が供託をしようとする場合は、代理人の権限を証する書面を提示する必要があるのでした。

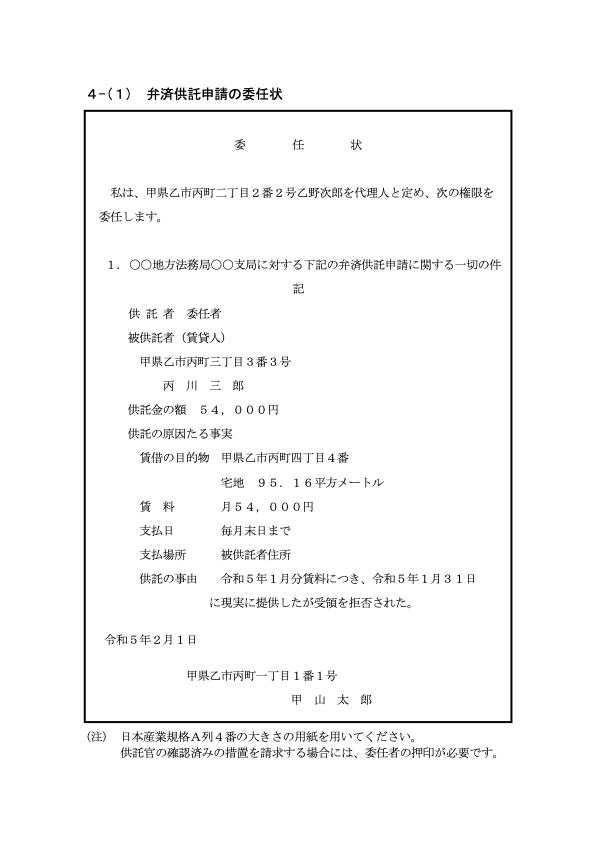

供託時の委任状

この書面には、供託者本人の印鑑が押されています(委任による代理人の印鑑ではない)。

そして、取戻しを請求する場合、請求者本人や前項に掲げる者(法定代理人等)なら供託物払渡請求書、司法書士などの委任による代理人なら委任による代理人の権限を証する書面を提出します。

なお、前項は、法定代理人や登記のある代理人等について定めている条文です。ここでメインに出てくる「任意による代理人」(司法書士など)と混同しないように気をつけましょう。

この書面(供託物払渡請求書等)に押した印鑑と同一の印鑑を押したもの(供託官に提示した委任による代理人の権限を証する書面)を供託物払渡請求書に添付した場合、2通の書面に押されている印鑑が同じである、つまり供託時と同じ者が取戻しを受けていると確認できるため、印鑑証明書が不要になるということです。もう少し実務的なことをいうと、司法書士は、供託時に提示した委任状をとっておき、取戻しをする必要が生じたときに添付するということになります。

4号について、印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託物の取戻しを請求する場合において、官公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を添付したときは、信用性が高いので、印鑑証明書は不要になります。ポイントは、「印鑑を登記所に提出することができる者以外の者」という点です。印鑑を登記所に提出することができる者は、より信用性が高い登記された情報を元にしたいため、もう少し言うと横領等を防ぐため、印鑑証明書の省略が認められていません。

また、括弧書きとして、「(当該請求書に委任による代理人の預金又は貯金に振り込む方法による旨の記載がある場合を除く。次号において同じ。)」となっている点に注意しましょう。4号と次の5号は、委任による代理人の預貯金口座に振り込む場合は除かれます。つまり、印鑑証明書が必要になるということです。供託者ではない者の預貯金口座に振り込むため、原則通りより厳しい審査が求められると考えるとわかりやすいと思います。

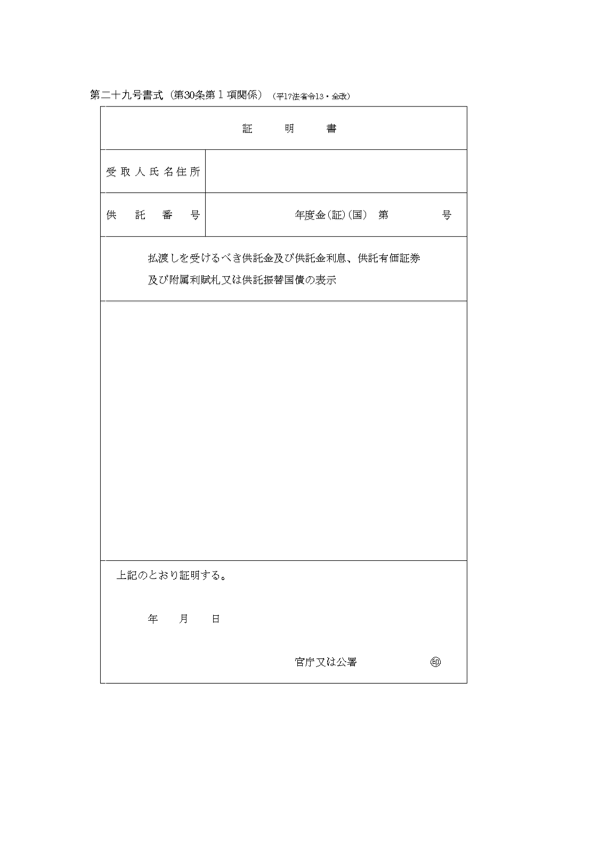

5号について、前号に規定する者、つまり印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が、証明書を添付したときは、印鑑証明書は不要になります。この証明書とは、配当等によって供託物の払渡しをする場合に、官公署が払渡しを受ける者に交付する供託金や利息が記載された書面をいいます。

証明書

この証明書を添付したときは、4号と同様の趣旨により印鑑証明書は不要になります。気をつけたいのは、括弧書きで「(その額が10万円未満である場合に限る。)」という点です。10万円以上の場合は、より慎重に本人確認をする必要があるので、印鑑証明書の省略は認められません。

また、前述のように、4号のときと同じく、委任による代理人の預貯金口座に振り込む場合は除かれます。

6号について、裁判所書記官が作成した証明書を添付したときも、信用性が高いので印鑑証明書は不要となります。

おそらく、基本書では、還付の場合、取戻しの場合のように分けて書かれていることが多いと思いますが、条文はこれまで見てきたように「印鑑証明書の添付等」で26条3項で例外がまとめられています。

代理権限を証する書面の添付等

供託するときは、提示であったことと比較しておきましょう。取戻しをするときは、審査がより慎重になっている点を意識すると理解しやすいと思います。なお、登記のある代理人等については、提示である点を整理しておきましょう。

払渡しの手続

供託官は、供託金の払渡しの請求を理由があると認めるときは、供託物払渡請求書に払渡しを認可する旨を記載して押印しなければならない。この場合には、供託官は、請求者をして当該請求書に受領を証させ、財務大臣の定める保管金の払戻しに関する規定に従い小切手を振り出して、請求者に交付しなければならない(規則28条1項)。

供託物払渡請求書に第22条第2項第5号[隔地払の方法]の記載があるときは、供託官は、前項後段の手続に代えて、財務大臣の定める保管金の払戻しに関する規定に従い、日本銀行に供託金の払渡しをさせるための手続をし、請求者又はその代理人に当該手続をした旨を通知しなければならない(規則28条2項)。

供託物払渡請求書に第22条第2項第6号[国庫金振替]の記載があるときは、供託官は、第1項後段の手続に代えて、財務大臣の定める国庫内の移換のための払渡しに関する規定に従い、国庫金振替の手続をしなければならない(規則28条3項)。

供託官は、供託金の払渡しの請求を理由があると認めるときは、小切手を振り出します。また、隔地払のときは、その方法で手続をし、請求者等に通知をします。金銭のときは、請求書が1通なので、隔地払の通知をしないと手続ができたことがわからないからです。

なお、22条2項というのは、供託物払渡請求書に記載する事項について定めたものです。

供託官は、供託有価証券の払渡しの請求を理由があると認めるときは、供託物払渡請求書に払渡しを認可する旨を記載し、その1通に記名押印してこれを請求者に交付し、他の1通に押印し、かつ、請求者をして払渡しの認可の記載のある供託物払渡請求書の受領を証させなければならない(規則29条1項)。

供託官は、供託振替国債の払渡しの請求を理由があると認めるときは、供託物払渡請求書に払渡しを認可する旨を記載し、その1通に記名押印してこれを請求者に交付しなければならない(規則29条2項)。

供託官は、有価証券の払渡しの請求を理由があると認めるときは、1通を請求者に交付します。有価証券の場合、有価証券が供託されているのは日本銀行のため、2通のうち、1通を請求者に交付し、請求者は、日本銀行に行って、有価証券の払渡しをしてもらいます。

供託官は、振替国債の払渡しの請求を理由があると認めるときは、1通を請求者に交付します。振替国債の場合、帳簿上の振替によって移転させることができるため、請求者が日本銀行に行くことはありません。しかし、それでは手続ができたかわからないため、1通を請求者に交付することになっています。

これが、供託物払渡請求書が金銭の場合は1通、有価証券と振替国債の場合は2通必要になる理由です。

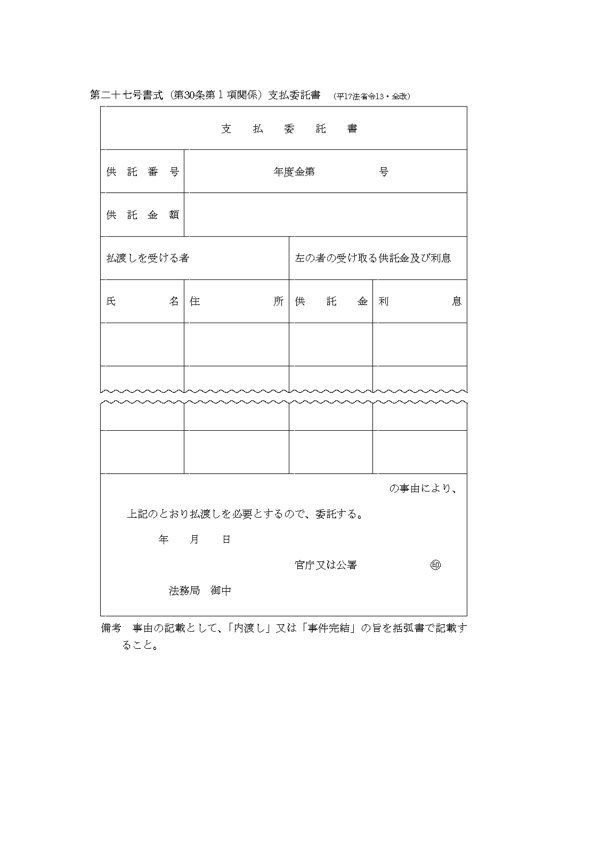

配当等の場合の特則

配当等の払渡しをする場合、官公署は、支払委託書を送付し、払渡しを受ける者に証明書を交付します。支払委託書は、払渡しを受ける者の氏名やその者が受け取る供託金などについて書かれている書面です。

支払委託書

供託所は、支払委託書をもとに払渡しを受けるべき者や金額を確認できます。

官公署が、払渡しを受ける者に証明書を交付するというのは、前述の証明書のことです。払渡しを受ける者は、証明書を持って供託所に行き、供託所は支払委託書と証明書を照らし合わせることによって、確認をすることができるということです。これで、払渡の流れを確認することができました。