民事執行法の強制執行の総則について解説します。前回は、民事執行法全体における「総則」でした。今回は、第2章 強制執行における「総則」です。強制執行は、民事執行法の中心となる部分です。強制執行がどのようになっているのか全体像を押さえていきましょう。

目次

債務名義

強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う(22条)。

① 確定判決

② 仮執行の宣言を付した判決

③ 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあっては、確定したものに限る。)

④ 仮執行の宣言を付した支払督促

④の② 訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件、家事事件若しくは子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあっては、確定したものに限る。)

⑤ 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)

⑥ 確定した執行判決のある外国裁判所の判決

⑦ 確定判決と同一の効力を有するもの(第3号に掲げる裁判を除く。)

債務名義とは、強制執行をする根拠となる債権債務等を記載した公の文書のことをいいます。「債務」という言葉自体、それほど日常で使うものではありませんが、民法の債権法を学習してきたみなさんは、債権と債務ならなじみがあると思います。しかし、「債務名義」となると一気にわからなくなってしまいます。また、強制執行をする根拠となる債権債務等を記載した公の文書という言葉から「名義」という言葉を連想するのも難しいと思います。そこで、こういった公の文書のことを「債務名義」という用語で呼ぶのだと押さえてしまうのをおすすめします。

そして、大切なのは、どのような文書が債務名義になるかです。試験対策上、押さえておきたいものとして、確定判決、仮執行の宣言を付した判決や支払督促、金銭の支払等を目的とする請求についての執行証書などがあります。確定判決は、「被告は,原告に対し,100万円を支払え。」などのものです。仮執行の宣言を付した判決や支払督促は、民事訴訟法の手形訴訟や少額訴訟、支払督促のところに出てきました。また、執行証書は、金銭の支払等を目的とする請求に限ります。

公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことをいいます。なお、公正証書は、全国の公証役場にて作成することができます。

強制執行をすることができる者の範囲

債務名義による強制執行は、次に掲げる者に対し、又はその者のためにすることができる(23条1項)。

① 債務名義に表示された当事者

② 債務名義に表示された当事者が他人のために当事者となった場合のその他人

③ 前2号に掲げる者の債務名義成立後の承継人(前条第1号、第2号又は第6号に掲げる債務名義にあっては口頭弁論終結後の承継人)

第1項に規定する債務名義による強制執行は、同項各号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者に対しても、することができる(23条3項)。

強制執行は、債務名義に表示された当事者や承継人などにすることができます。ここで、民事訴訟法の「確定判決等の効力が及ぶ者の範囲」を見てみましょう。

確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する(民事訴訟法115条)。

①当事者

②当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人

③前2号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人

④前3号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者

強制執行をすることができる者の範囲に対応していることがわかります。

強制執行の実施

ここで、強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施することがわかりました。ここまでまとめると、強制執行するには、確定判決などの債務名義と執行文が必要ということになります。たとえば、確定判決には「被告は,原告に対し,100万円を支払え。」と書かれており、これが債務名義になります。そして、執行文には、「債権者は、債務者に対し、この債務名義により強制執行することができる。」と書かれており、これによって、初めて強制執行をすることができます。

ただし、少額訴訟における確定判決や仮執行の宣言を付したものによる強制執行は、債務名義の正本に基づいて実施されます。少額訴訟は簡易迅速に原告の権利を実現させるものでした。また、仮執行宣言を付したもの、たとえば手形訴訟や督促手続も同様です。このとき、民事訴訟において、せっかく簡易に判決等が出たのに、民事執行の段階で執行文の付与など手続が煩雑になってしまっては、簡易迅速という目的を果たすことができません。そこで、少額訴訟や仮執行の宣言を付したものについては、債務名義の正本により、強制執行をすることができるようになっています。

執行文の付与

執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本を保存する公証人が付与する(26条1項)。

執行文は、申立てにより、事件の記録の存する裁判所、つまり民事訴訟を提起した裁判所の裁判所書記官が付与します。執行証書についてはその原本を保存する公証人、つまりその公正証書を作ってもらった公正役場の公証人が付与します。条文だと難しく感じますが、どこに行くか具体的にイメージをするとわかりやすいと思います。

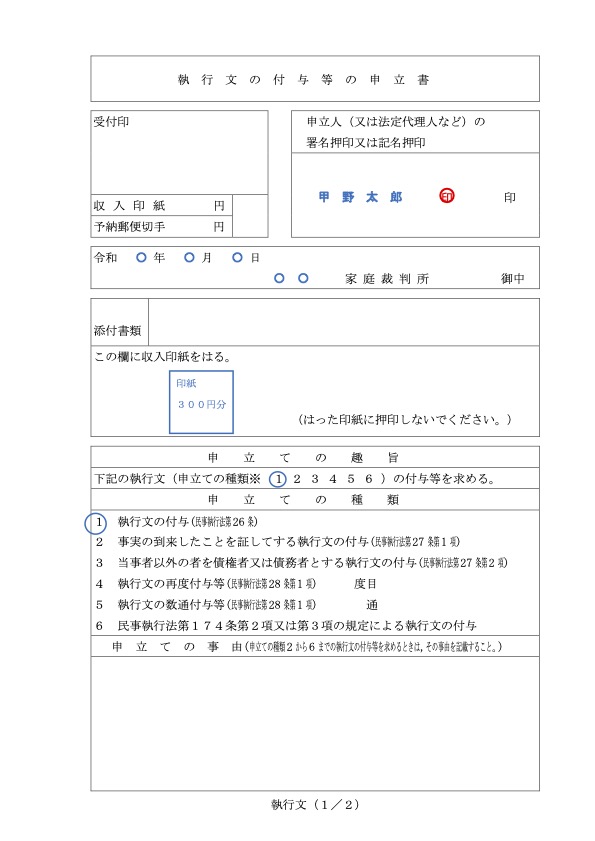

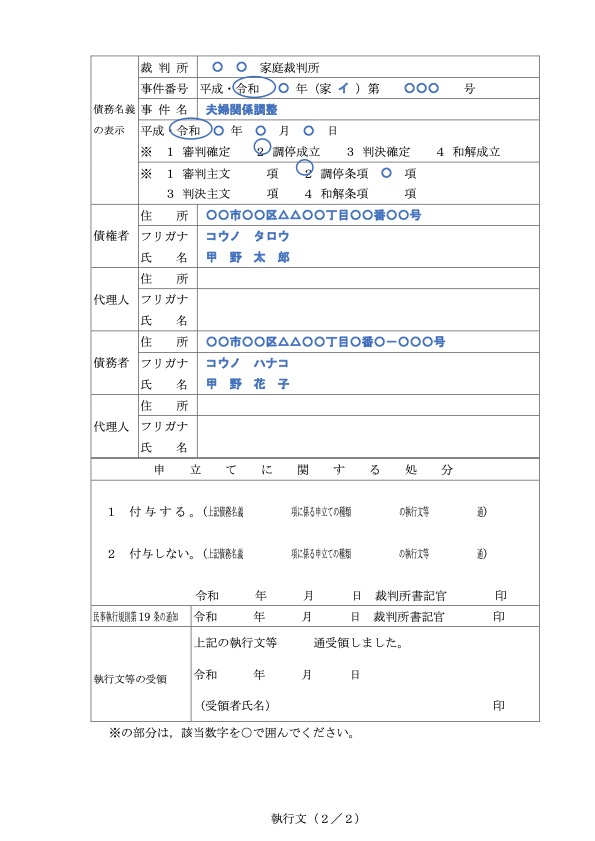

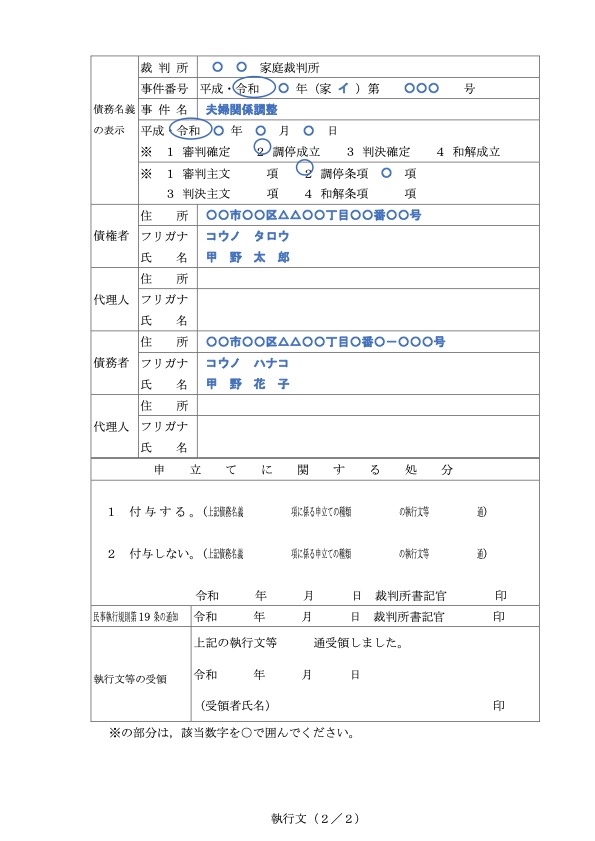

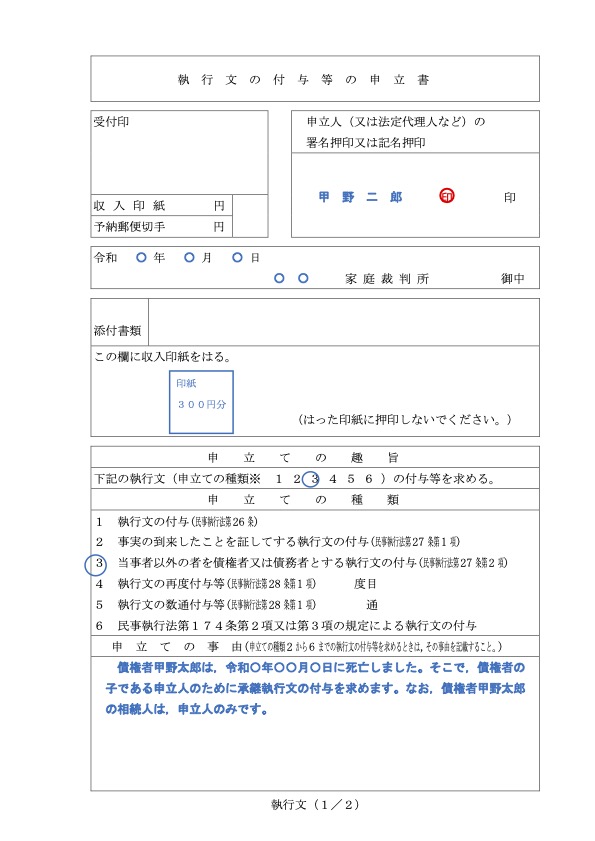

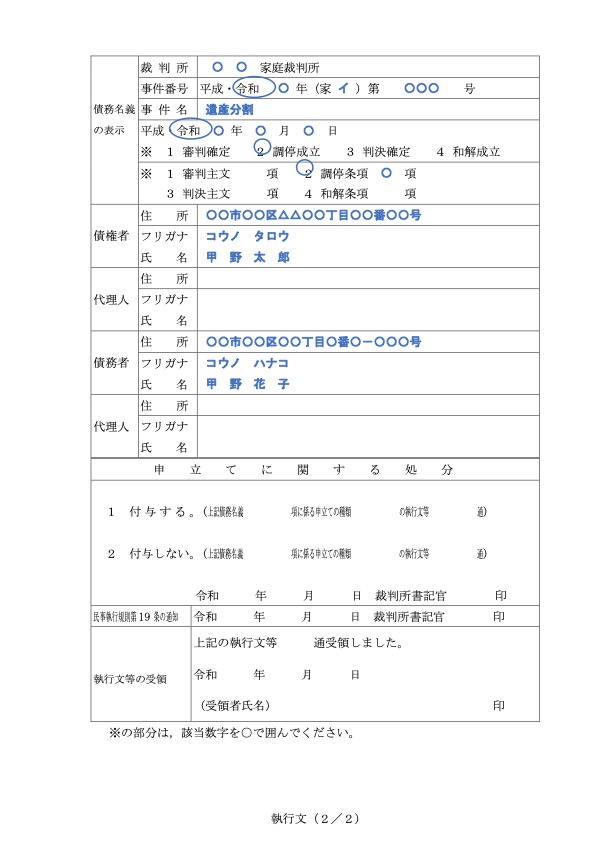

執行文の付与について、執行文の付与等の申立書の例を見ておきましょう。

執行文の付与等の申立書の記入例

執行文の付与等の申立書の記入例

参考:執行文付与 | 裁判所

請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合においては、執行文は、債権者がその事実の到来したことを証する文書を提出したときに限り、付与することができる(27条1項)。

債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文は、その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが裁判所書記官若しくは公証人に明白であるとき、又は債権者がそのことを証する文書を提出したときに限り、付与することができる(27条2項)。

執行文は、債務名義について次に掲げる事由のいずれかがあり、かつ、当該債務名義に基づく不動産の引渡し又は明渡しの強制執行をする前に当該不動産を占有する者を特定することを困難とする特別の事情がある場合において、債権者がこれらを証する文書を提出したときに限り、債務者を特定しないで、付与することができる(27条3項)。

①債務名義が不動産の引渡し又は明渡しの請求権を表示したものであり、これを本案とする占有移転禁止の仮処分命令が執行され、かつ、当該不動産を占有する者に対して当該債務名義に基づく引渡し又は明渡しの強制執行をすることができるものであること。

②債務名義が強制競売の手続における引渡命令であり、当該強制競売の手続において当該引渡命令の引渡義務者に対し保全処分が執行され、かつ、当該不動産を占有する者に対して当該引渡命令に基づく引渡しの強制執行をすることができるものであること。

前項の執行文の付された債務名義の正本に基づく強制執行は、当該執行文の付与の日から4週間を経過する前であって、当該強制執行において不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができる場合に限り、することができる(27条4項)。

26条は、執行文の付与の原則について定めていました。27条は、特定の場合について定めています。

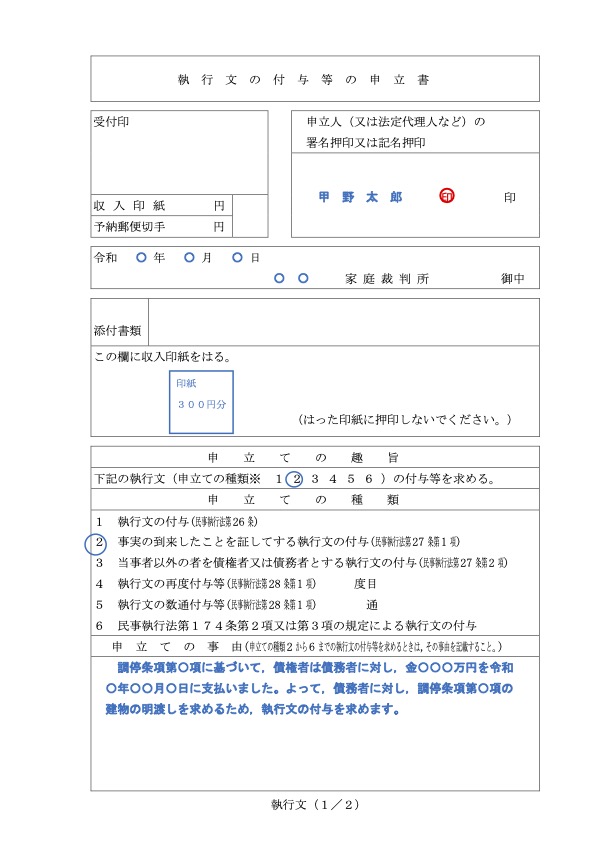

1項について、請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合というのは、請求が条件や不確定期限が付いている場合です。たとえば、債務者が死亡したときに部屋を明け渡すという不確定期限が付いている場合、執行文は、債権者が債務者が死亡したことを証する文書を提出したときに限り、付与することができます。事実到来の執行文付与の申立書の例を見てみましょう。

執行文付与の申立書(事実到来)の例

執行文付与の申立書(事実到来)の例

2項について、債務名義に表示された当事者以外の者、たとえば承継人などを債権者や債務者とする執行文は、その者のために強制執行をすることができることが裁判所書記官等に明白であるとき、または債権者がそのことを証する文書を提出したときに限り、付与することができます。承継人の執行文付与の申立書の例を見てみましょう。

執行文付与の申立書(承継)の例

執行文付与の申立書(承継)の例

3項について、これまで1項と2項は債務者が特定されていましたが、3項は債務者が特定されていない場合です。不動産の引き渡しや明け渡しの強制執行をすることができるものであり、かつ、引き渡しや明け渡しの強制執行をする前に不動産を占有する者を特定することを困難とする特別の事情がある場合において、債権者がこれらを証する文書を提出したときに限り、債務者を特定しないで、付与することができます。いわゆる占有屋によって占有されているときは、債務者を特定しないで、付与することができるということです。占有屋対策と考えるとわかりやすいと思います。

ただし、債務者を特定しないで、執行文が付与されたときの強制執行は、不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができる場合に限り、することができます。債務者を特定しないで、執行文を付与することはできるけれど、実際に不動産の占有を解く際は、占有者を特定する必要があるというように利益衡量されていることがわかります。

執行文の再度付与等

執行文は、必要があるときは、再度付与してもらえます。

債務名義等の送達

強制執行は、債務名義等が、あらかじめ、または同時に、債務者に送達されたとき、開始することができます。条文が前段と後段に分かれていて複雑に見えますが、前段は少額訴訟のような債務名義だけで執行文が不要な場合です。後段は、通常の訴訟のような債務名義と執行文が必要になる場合です。

期限の到来又は担保の提供に係る場合の強制執行

請求が確定期限の到来に係る場合においては、強制執行は、その期限の到来後に限り、開始することができる(30条1項)。

担保を立てることを強制執行の実施の条件とする債務名義による強制執行は、債権者が担保を立てたことを証する文書を提出したときに限り、開始することができる(30条2項)。

先ほど、請求が条件や不確定期限の場合は、債権者がその事実の到来したことを証する文書を提出したときに限り、執行文が付与されました(27条1項)。しかし、請求が確定期限の場合、たとえば4月1日などの場合は、確定期限の到来前でも執行文は付与されます。ただ、まだ期限が来ていないので、その期限の到来後に、強制執行を開始することができるようになっています。

条件や不確定期限の場合、いつ成就するかわからないので、成就した段階で執行文が付与されるのに対し、確定期限の場合、成就するのは確定しているので、執行文が付与される、ただ、強制執行を開始することができるのは、その期限が到来してからという点を整理しておきましょう。

反対給付に係る場合の強制執行

債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものである場合においては、強制執行は、債権者が反対給付又はその提供のあったことを証明したときに限り、開始することができる(31条1項)。

前条と同じように、反対給付と引き換えにすべきものである場合は、債権者が反対給付又はその提供のあったことを証明したときに限り、強制執行を開始することができます。反対給付に係る場合も、あらかじめ執行文の付与はされます。そうしないと、債権者に先履行が強いられてしまうからです。執行文の付与を受けた上で、反対給付等があったことを証明することで、強制執行を開始することができます。

執行文の付与等に関する異議の申立て

執行分の付与の申立てに関する処分に対しては、裁判所に異議を申し立てることができます。

執行文付与の訴え

債権者が事実の到来または承継人などを証明する文書の提出をすることができないときは、債権者は、「執行文を付与してください」という執行文付与の訴えを提起することができます。

執行文付与に対する異議の訴え

今度は反対に、執行文が付与された場合、異議のある債務者は、「どうして執行文を付与するんですか」と執行文付与に対する異議の訴えを提起することができます。

請求異議の訴え

債務名義(仮執行の宣言を付した債務名義で確定前のものを除く。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする(35条1項)。

確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る(35条2項)。

32条から34条は、執行文についての不服申立てについてでした。今回は、請求権の存在や内容など実体面についての異議です。口頭弁論の終結後に生じた請求権の存在または内容、たとえば、すでに弁済したなどについて、異議のある債務者は、請求異議の訴えを提起することができます。

口頭弁論の終結後としているのは、口頭弁論の終結前のことについては、既判力によって遮断されるからです。

第三者異議の訴え

請求異議の訴えと同様、所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、第三者異議の訴えを提起することができます。