民事訴訟法の訴えについて解説します。

今回から第2編「第一審の訴訟手続」に入ります。

- 第1編 総則

- 第2編 第一審の訴訟手続

- 第3編 上訴

- 第4編 再審

- 第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則

- 第6編 少額訴訟に関する督促

- 第7編 督促手続

- 第8編 執行停止

これまでは訴訟の全体像、訴訟に入る前までについて見てきましたが、いよいよ訴訟が始まります。

民事訴訟法の「第2編 第一審の訴訟手続」は、全8章で構成されています。

- 第1章 訴え

- 第2章 計画審理

- 第3章 口頭弁論及びその準備

- 第4章 証拠

- 第5章 判決

- 第6章 裁判によらない訴訟の完結

- 第7章 大規模訴訟等に関する特則

- 第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則

第1章から第5章までで裁判の基本的な流れがわかります。そして、第6章以降では、特別な方法について定められています。まずは、いつものように原則を押さえ、そして例外である特則について学んでいきましょう。それでは、今回は、第1章の訴えについて見ていきます。

訴え提起の方式

訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない(134条1項)。

訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない(134条2項)。

① 当事者及び法定代理人

② 請求の趣旨及び原因

訴えを提起するには、訴状を裁判所に提出します。

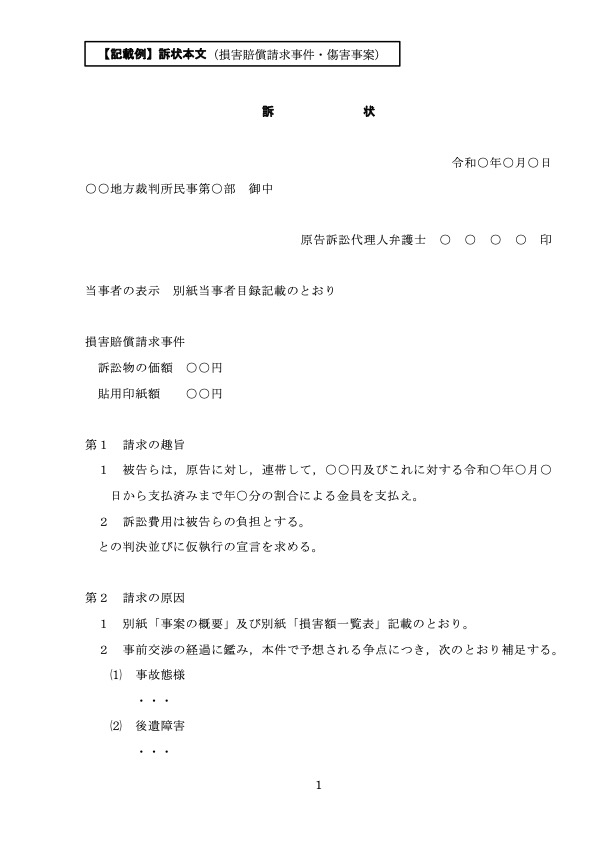

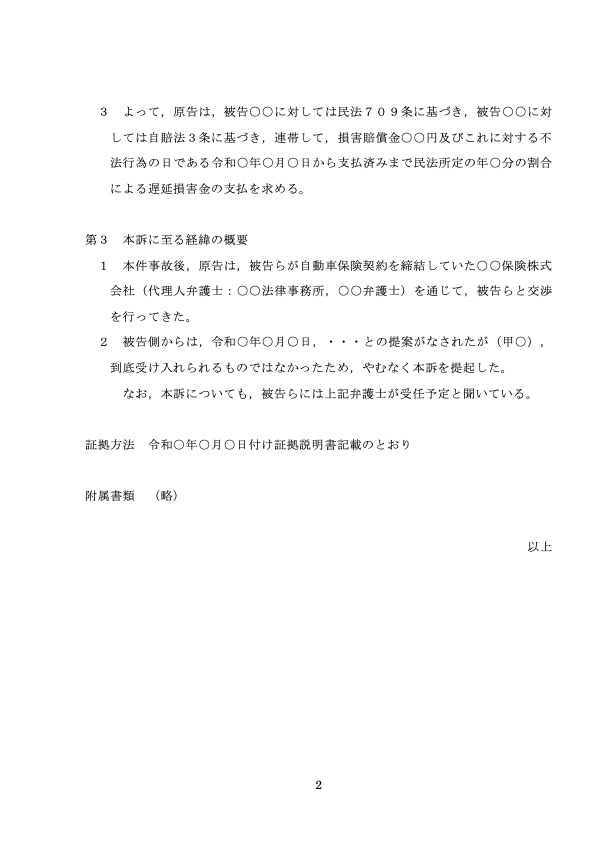

ここで、訴状の記載例を見てみましょう。

訴状(記載例)

訴状(記載例)

訴状には、当事者及び法定代理人、請求の主旨及び原因を記載します。

請求の「趣旨」や「原因」という言葉は、日常使うものとは意味が異なるため、誤解をしたままだと民事訴訟法の理解が難しくなってしまいます。基本書では、これらが当たり前のように進んでいくため、ここでは整理しながら進めていきましょう。

請求の趣旨とは、訴えによって求めるものです。訴状の記載例では、請求の趣旨のひとつとして、「被告らは,原告に対し,連帯して,○○円及びこれに対する令和○年○月○日から支払済みまで年○分の割合による金員を支払え。」となっています。そして、これが判決の主文に対応します。

趣旨という言葉から、中心となるもののようなイメージを持ってしまうと、訴えの変更や反訴のところで詰まってしまうので、「請求の趣旨」についてきちんと押さえておきましょう。

請求の原因とは、請求を特定するのに必要な事実(民事訴訟規則53条)のことをいいます。訴状の記載例では、事案の概要や事故態様、後遺障害などが記載されています。この請求原因によって、ここでは民法709条の不法行為に基づき、請求の趣旨である損害賠償金を求めているのがわかります。

証書真否確認の訴え

確認の訴えとは、特定の権利・法律関係の存否について、確認する判決を求める訴えです。たとえば、自己に所有権があることの確認の訴えや、債務が不存在であることの確認の訴えなどがあります。

そうすると、書面の成立の真否というのは、特定の法律関係ではないので、確認の訴えが提起することができないのが原則です。しかし、書面の成立の真否が確認されれば、そこに書かれている法律関係から紛争が解決されるため、例外として法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができるようになっています。

将来の給付の訴え

原則として、判決の基準時となる事実審の口頭弁論終結時までに履行期が到来しているものについて、給付の訴えを提起することができます。反対に、たとえば、「来年履行期が到来するものについて、お金を返してほしい」といったものは認められないというたことです。しかし、履行期が到来しても相手方の履行が期待できないなど、あらかじめその請求をする必要がある場合は、提起することができるようになっています。

裁判長の訴状審査権

訴状が第134条第2項[訴え提起の方式]の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない(137条1項前段)。

前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない(137条2項)。

前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる(137条3項)。

訴状が提出されたら、裁判長は、訴状の記載事項を審査します。これらに不備があれば、相当の期間を定めて不備を補正すべきことを命じます。ここで、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下します。

口頭弁論を経ない訴えの却下

先ほど、訴状を審査したときは、当事者や請求の趣旨など必要な記載事項が書かれていないときは、裁判長は不備を補正するように命じなければならないとされていました。

今回は、訴状の形式ではなく、訴えの中身についてです。訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができます。原則として、判決は、口頭弁論を経る必要がありました(87条1項本文)。しかし、不備を補正することができない場合は、口頭弁論を開いても無意味であることから、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができるとしています。それでは、訴えが不適法とはどのようなものでしょうか。

本試験では、訴えが適法かどうかが問われるので、重要判例を押さえておきましょう。訴えが適法かどうかの判例は難しいところもあるので、わからないときは飛ばして先に進み、何周かするなかで徐々に理解を深めていけば問題ありません。

職権により判断するに,第2事件の平成7年契約関係被上告人5社の上記保険金支払債務の不存在確認請求に係る訴えについては,第3事件の上告人らの平成7年契約に基づく保険金等の支払を求める反訴が提起されている以上,もはや確認の利益を認めることはできないから,平成7年契約関係被上告人5社の上記訴えは,不適法として却下を免れないというべきである。

こちらは、債務不存在確認の訴え、この事件でいうと、保険会社が「保険金を支払う債務はありませんよね」という確認訴訟を起こしているときに、被保険者が「保険金等を支払ってください」という反訴を提起した場合、本訴の確認の利益を認めることはできないから、不適法として却下されるということです。この場合、反訴の中で保険金を支払うかどうかを決めればよいということです。

遺産確認の訴えは、右のような共有持分の割合は問題にせず、端的に、当該財産が現に被相続人の遺産に属すること、換言すれば、当該財産が現に共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えであって、その原告勝訴の確定判決は、当該財産が遺産分割の対象たる財産であることを既判力をもって確定し、したがって、これに続く遺産分割審判の手続において及びその審判の確定後に当該財産の遺産帰属性を争うことを許さず、もって、原告の前記意思によりかなった紛争の解決を図ることができるところであるから、かかる訴えは適法というべきである。

本試験対策に限定すると、遺産確認の訴えは、「これは遺産ですよね」という事実関係の確認なので訴えとして不適法なのではないかが争われた事案において、もし、それらが「遺産である」ということが決まれば、既判力をもち、これに続く遺産分割審判の手続では、遺産かどうかを争うことができなくなるので、原告の意思にかなった紛争の解決ができるようになるため、訴えは適法であるとしています。

この判例について、「それだったら遺産分割の審判手続において決めればいいのではないか」と思う方もいると思います。この点、家庭裁判所の審判には既判力はなく、争う当事者は、別に民事訴訟を起こすことができることになるので、この時点で遺産確認をしておく必要があったのです。

建物賃貸借における敷金返還請求権は、賃貸借終了後、建物明渡しがされた時において、それまでに生じた敷金の被担保債権一切を控除しなお残額があることを条件として、その残額につき発生するものであって、賃貸借契約終了前においても、このような条件付きの権利として存在するものということができるところ、本件の確認の対象は、このような条件付きの権利であると解されるから、現在の権利又は法律関係であるということができ、確認の対象としての適格に欠けるところはないというべきである。

敷金返還請求権は、「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。」に発生します(民法622条の2第1項1号)。そのため、賃貸借契約終了前には敷金返還請求権は発生しておらず、将来の確認の訴えとして不適法なのではないかが問題となりました。

どうして、将来の確認の訴えは不適法なのでしょうか。確認の訴えというのは、対象が無限定に広がりがちです。たとえば、起きるかどうかもわからないことに対して、いちいち判断をしていては、裁判所の重要なリソースが削られてしまいます。そのため、現在の権利法律関係に限定しているのです。

判例は、建物賃貸借における敷金返還請求権は、賃貸借契約終了前においても、条件付きの権利として存在するものということができるため、現在の権利又は法律関係であるということができ、確認の対象としての適格に欠けるところはないとしました。

遺言は遺言者の死亡により初めてその効力が生ずるものであり(民法985条1項)、遺言者はいつでも既にした遺言を取り消すことができ(同法1022条)、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときには遺贈の効力は生じない(同法994条1項)のであるから、遺言者の生存中は遺贈を定めた遺言によって何らの法律関係も発生しないのであって、受遺者とされた者は、何らかの権利を取得するものではなく、単に将来遺言が効力を生じたときは遺贈の目的物である権利を取得することができる事実上の期待を有する地位にあるにすぎない。したがって、このような受遺者とされる者の地位は、確認の訴えの対象となる権利又は法律関係には該当しないというべきである。遺言者が心神喪失の常況にあって、回復する見込みがなく、遺言者による当該遺言の取消し又は変更の可能性が事実上ない状態にあるとしても、受遺者とされた者の地位の右のような性質が変わるものではない。

遺言者の生存中に遺言無効確認の訴えが提起された事案において、遺言は遺言者の死亡により初めてその効力が生ずるものであり、遺言者はいつでも既にした遺言を取り消すことができる、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときには遺贈の効力は生じないから、遺言者の生存中は遺言によって何らの法律関係も発生しないとしています。ここまでは民法の知識です。

そして、受遺者とされた者は、遺言者の生存中は、何らかの権利を取得するものではなく、単に将来遺言が効力を生じたときは遺贈の目的物である権利を取得することができる事実上の期待を有する地位にあるにすぎないとしています。したがって、このような受遺者とされる者の地位は、確認の訴えの対象となる権利法律関係には該当しないとされました。

なお、遺言者が心神喪失の常況にあって、回復する見込みがなく、遺言者による当該遺言の取消し又は変更の可能性が事実上ない状態にあるとしても、受遺者とされた者の地位の性質が変わるものではないともされています。

重複する訴えの提起の禁止

すでに裁判所に係属する事件について、訴えを提起することができると、裁判所のリソースを浪費するという訴訟不経済になること、矛盾判決がされるおそれがあること、被告が応訴を強いられることから、さらに訴えを提起することはできないようになっています。これを二重起訴の禁止といいます。

訴えの変更

審理が進むなかで、別の請求にした方がよい結果が得られるときなど、原告は、請求の基礎に変更がない限り、訴えを変更することができます。「請求の基礎に変更がない限り」としているのは、無関係の訴訟に変更できると、被告の防御に支障をきたすおそれがあるからです。また、訴えの変更により、著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、することができません。

反訴

被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない(146条1項)。

① 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が合意で定めたものを除く。)に属するとき。

② 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。

原告が「訴えの変更」ができるのに対し、被告は「反訴」ができるようになっています。反訴とは、本訴の手続内で、被告が原告に対して提起する訴えのことをいいます。反訴は、本訴と同一の手続内で行われるのがポイントです。別の訴訟を新たに提起する「別訴」とは異なる点に注意しましょう。

訴えの変更も反訴も、現在係属している訴訟手続を利用できるという点を意識すると、理解しやすいと思います。

但書として、反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄に属するとき、反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、反訴ができないようになっています。