※リライト中です

今回は、雇用保険法 第2章の「適用事業等」について解説します。

適用事業

雇用保険法においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする(5条1項)。

適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法の定めるところによる(5条2項)。

労災法と同様の規定です。労災法と雇用保険法は徴収法と結びつきが強いことがわかります。そうすると、社労士試験のそれぞれの科目のうしろ3問が徴収法になっているのも理解できます。

「事業」とは、反復継続する意思をもって業として行われるものをいうが、法において事業とは、一の経営組織として独立性をもったもの、すなわち、一定の場所において一定の組織のもとに有機的に相関連して行われる一体的な経営活動がこれに当たる。したがって、事業とは、経営上一体をなす本店、支店、工場等を総合した企業そのものを指すのではなく、個々の本店、支店、工場、鉱山、事務所のように、一つの経営組織として独立性をもった経営体をいう(行政手引20002)。

「事業主」とは、当該事業についての法律上の権利義務の主体となるものをいい、したがって、雇用関係については、雇用契約の一方の当事者となるものである。事業主は、自然人であると、法人であると又は法人格がない社団若しくは財団であるとを問わない。事業主は、自然人であると、法人であると又は法人格がない社団若しくは財団であるとを問わない(行政手引20002)。

日本人以外の事業主が日本国内において行う事業が法第5条に該当する場合は、当該事業主の国籍のいかん及び有無を問わず、その事業は適用事業である。外国(在日外国公館、在日外国軍隊等)及び外国会社(日本法に準拠して、その要求する組織を具備して法人格を与えられた会社以外の会社)も法第5条に該当する限り、同様である(行政手引20051)。

事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営している場合は、次によって取り扱う。

イ それぞれの部門が独立した事業と認められる場合は、適用部門のみが適用事業となる。

ロ 一方が他方の一部門にすぎず、それぞれの部門が独立した事業と認められない場合であって、主たる業務が適用部門であるときは、当該事業主の行う事業全体が適用事業となる(行政手引20106)。

製造販売の事業を行う事業所から、製造部門が分離され、それぞれ独立した事業所となった場合のように、事業所が二つに分割された場合は、分割された二の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所とを同一のものとして取り扱う(行政手引22101)。

暫定任意適用事業について、農林水産業の一部については、暫定的に任意適用事業とされています。

① 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

② 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)

労災法では、林業は「労働者を常時使用せず」となっていた点を比較しましょう。林業は、業務災害のリスクが他の業種と比較すると高いため、5人未満にはなっていません。この点、雇用保険では業務災害について考慮する必要はないので、他の業種と同じように「5人以上の労動者を雇用する事業以外の事業」、つまり、5人未満だと暫定任意適用事業となります。

これらの事業が当分の間、暫定任意適用事業とされたのは、小規模の農林水産業は、家族労働を中心とする自営業に近く、かつ、広範囲な地域に散在するなど事業の性質上実態把握が困難であること、労働者性が明確でないこと、その対象数が膨大であること等のためといわれています(労働省労働基準局編 財団法人労災保険情報センター 昭和63年8月25日第1刷)※。

適用除外

次に掲げる者については、この法律は、適用しない(6条)。

① 1週間の所定労働時間が20時間未満である者(高年齢被保険者となる者及び日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)

② 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(日雇労働者を除く。)

③ 季節的に雇用される者であって、第38条第1項各号のいずれかに該当するもの

④ 学生又は生徒であって、前3号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者

⑤ 船員法に規定する船員であって、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)

⑥ 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの

本試験では、被保険者となるか問われるので、ひとつずつ確認していきましょう。

→1号について、雇用保険法は、労働者が失業した場合に必要な給付を行うため、1週間の所定労働時間が20時間未満である短時間の方は適用除外としています。ただ、短時間働いている方もさまざまな事情があります。そこで、括弧書きで高年齢被保険者や日雇い労働者に該当することとなる者は除く、つまり適用除外から除くことで、別途対象となるようにしています。

(行政手引20303)

4週5休制等の週休2日制等1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないときは、1週間の所定労働時間は、それらの平均(加重平均)により算定された時間とする。

所定労働時間が 1 か月の単位で定められている場合には、当該時間を12分の52で除して得た時間を 1 週間の所定労働時間とする。

労使協定等において「1 年間の所定労働時間の総枠は○○時間」と定められている場合のように、所定労働時間が 1 年間の単位で定められている場合であっても、さらに、週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合には、当該週又は月を単位として定められた所定労働時間により1週間の所定労働時間を算定すること。

雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合については、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定すること。この際、平均の所定労働時間が20時間以上となった場合は、確認を行った日から遡って、実際に最初に20時間以上に至った日を資格取得日とすること。

雇用契約書等における1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間により判断する。

2号について、31日以上雇用されることが見込まれない方は適用除外となります。ただし、同様に日雇労働者は適用除外から除いています。

当初の雇入時に 31 日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から 31 日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から一般被保険者となる(行政手引20303)。

3号について、季節的に雇用されるものであっても、38条1項各号のいずれにも該当しないものは、短期雇用特例被保険者とされます。反対に、いずれかに該当するものは、雇用保険の適用除外とされます。肝心の38条についてですが、短期雇用特例被保険者のときに確認しましょう。

4号について、学生等であっても、働いていれば雇用保険は適用されます。ここは前3号に掲げる者に準ずる者、つまり雇用保険を適用するほど働いていない者として厚生労働省令で定める者は適用除外となります。

厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする(規則3条の2各号)。

① 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの

② 休学中の者

③ 定時制の課程に在学する者

→これらは、学生等でも働く時間の比率が高いので、これらに掲げる者「以外の者」が適用除外となります。

5号について、船員であって、漁船に乗り組むため雇用されるものは、適用除外となります。ただし、1年を通じて船員として適用事業に雇用される方は、通常の労働者と変わらないので、そういう方は雇用保険が適用されます。なお、漁船について、政令は細かいので割愛します。

6号について、雇用保険の失業等給付は、労働者が離職した場合に、次の仕事を探すまでの間の生活を保障するために支給されます。そのため、雇用保険よりも手厚く保護されることが法令等で定められている公務員などは、それらの制度を活用すればよいので、雇用保険は適用除外となります。

被保険者の範囲に関する具体例

被保険者となるかどうかについては、大きく「労働者性の判断を要する場合」「労働者の特性・状況を考慮して判断する場合」の2つに分けられます。行政手引を確認しましょう。もっとも、これらを暗記するのは大変なので、どのようなときに労動者性が認められるかという感覚を身につけるのが理想です。

(1)労働者性の判断を要する場合

雇用される労働者に該当しない場合には、被保険者とならない。労働者性の判断を要する場合の具体例は次のとおり(行政手引20351)。※一部抜粋

イ 取締役及び社員、監査役、協同組合等の社団又は財団の役員

(イ) 株式会社の取締役は、原則として、被保険者としない。取締役であって同時に会社の部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められるものに限り被保険者となる。

(ロ) 代表取締役は被保険者とならない。

(ハ) 監査役については、会社法上従業員との兼職禁止規定(会社法第 335 条第 2 項)があるので、

被保険者とならない。ただし、名目的に監査役に就任しているに過ぎず、常態的に従業員とし

て事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合はこの限りでない。

(ヘ) 農業協同組合、漁業協同組合等の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者とならない。

その他の法人又は法人格のない社団若しくは財団(例えば、特定非営利活動法人(NPO法人))

の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者とならない。

ロ 企業組合の組合員

中小企業等協同組合法に基づく企業組合の組合員は、組合との間に中小企業等協同組合法に基づく組合関係が存在することはもちろんであるが、次の 2 つの要件を満たしている場合で、企業組合と組合員との間において組合関係とは別に雇用関係も存在することが明らかに認められる場合は、被保険者となる。

(イ) 組合と組合員との間に使用従属の関係があること。すなわち、組合員が組合の行う事業に従事し、組合に労働を提供する場合に、組合員以外の者で組合の行う事業に従事する者と同様に組合の支配に服し、その規律の下に労働を提供していること。

(ロ) 組合との使用従属関係に基づく労働の提供に対し、その対償として賃金が支払われていること。

ヘ 生命保険会社の外務員等

(イ) 生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員、金融会社、商社等の外務員等については、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等の実態により判断して雇用関係が明確である場合は、被保険者となる。

チ 家事使用人

家事使用人は被保険者とならない。ただし、適用事業に雇用されて主として家事以外の労働に従事することを本務とする者は、家事に使用されることがあっても被保険者となる。

ヌ 授産施設の作業員

授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている者、雇用されることが困難な者等に対して、就労又は技能の習得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする社会福祉施設であり、その作業員(職員は除く。)は、原則として、被保険者とならない。

ル 在宅勤務者

在宅勤務者(労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする者をいう。)については、事業所勤務労働者との同一性が確認できれば原則として被保険者となりうる。

(2)労働者の特性・状況を考慮して判断する場合

その他、労働者の特性・状況を考慮して判断する場合の具体例は次のとおり(行政手引20352)。

ロ 引き続き長期にわたり欠勤している者

労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。

ヘ ワーキング・ホリデー制度による入国者

ワーキング・ホリデー制度による入国者は、主として休暇を過ごすことを目的として入国し、その休暇の付随的な活動として旅行資金を補うための就労が認められるものであることから、被保険者とならない。

チ 外国人技能実習生

諸外国の青壮年労働者が、我が国の産業職業上の技術・技能・知識を習得し、母国の経済発展と産業育成の担い手となるよう、日本の民間企業等に技能実習生(在留資格「技能実習 1 号イ」、「技能実習 1 号ロ」、「技能実習 2 号イ」及び「技能実習 2 号ロ」の活動に従事する者)として受け入れられ、技能等の修得をする活動を行う場合には、受入先の事業主と雇用関係にあるので、被保険者となる。

ル 事業主に雇用されつつ自営業を営む者等

適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者又は他の事業主の下で委任関係に基づきその事務を処理する者(雇用関係にない法人の役員等)については、当該適用事業の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たすものである場合には、被保険者として取り扱う。

被保険者に関する届出

「雇用されるに至った日」とは、雇用契約の成立の日を意味するものではなく、雇用関係に入った最初の日(一般的には、被保険者資格の基礎となる当該雇用契約に基づき労働を提供すべきこととされている最初の日)をいう(行政手引20551)。

暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けたときは、その事業に雇用される者は、認可があった日に被保険者資格を取得する(行政手引20556)。

雇用保険法は、細かい手続についても出題されます。以下、規則についておさえましょう。

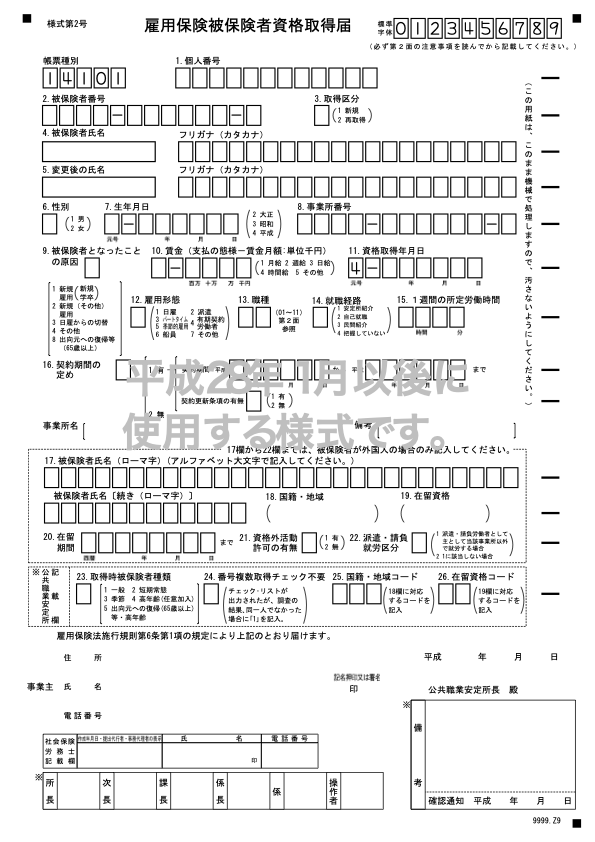

事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない(規則6条1項)。

その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届は、年金事務所を経由して提出することができる(同条2項)。

届出は、特定法人(事業年度開始の時における資本金の額が1億円を超える法人)にあっては、資格取得届の提出に代えて資格取得届に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする(同条9項)。

まず、被保険者となったときは、翌月10日までに資格取得届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出します。

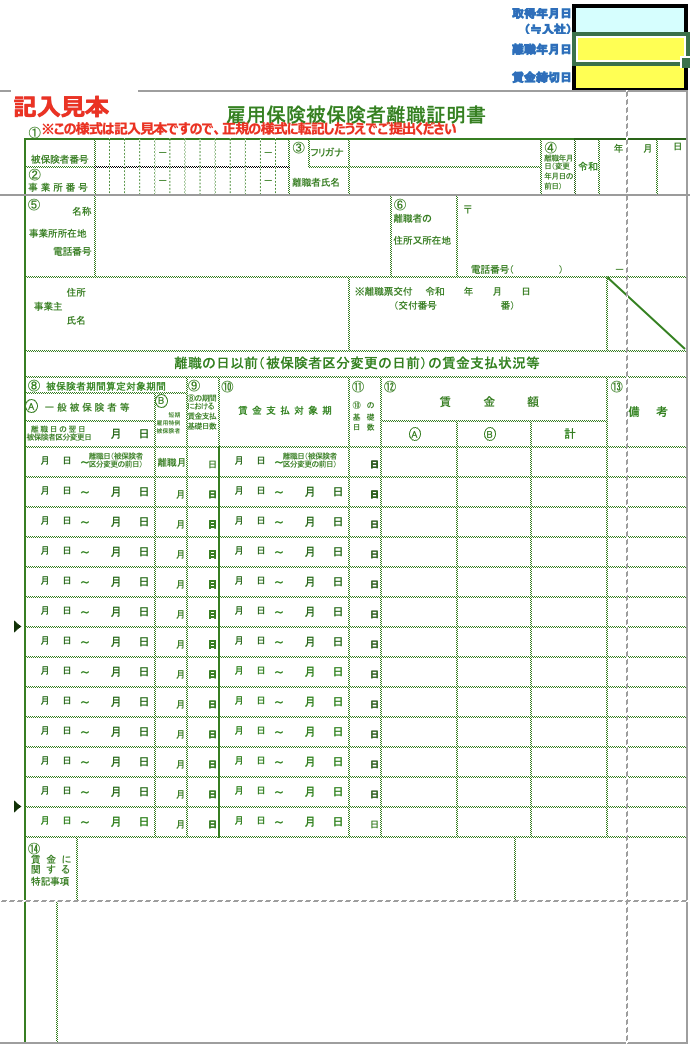

「雇用保険被保険者資格取得届」

基本書で勉強をしているときは、様式などは出てこなかったと思います。様式の名前までは覚える必要はないので、ここではどのようなものになっているかを見ておきましょう。

年金事務所とは、日本年金機構が設置するもので、年金の加入や、住所変更の手続、社会保険の適用や徴収、年金給付に関する相談などを行う施設です。

事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。(規則7条1項)。

① 次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類

② 第35条各号(倒産等)に掲げる者又は第36条各号(解雇等)に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第35条各号に掲げる者であること又は第36条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類

→事業者は、労働者が被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に資格喪失届等をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出します。先ほど、被保険者となったときは、翌月10日までであったことと比較しておきましょう。雇用保険は、基本的に離職してから給付等を受けるものになります。そのため、入社時はそれほど急ぎません。一方、離職時はすぐに給付等を受けられるようにするため、10日以内となっています。このとき、資格喪失届と合わせて離職証明書を提出します。

「雇用保険被保険者離職証明書」

離職証明書は、被保険者にどれだけ賃金を支払っていたかなどを記入します。ただ、これだけでは不正ができてしまうので、賃金の額を証明することができる書類も添える必要があります。また、このあとに出てきますが、会社が倒産してやめざるをえなかったり、解雇されてしまった(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除きます)ときは、その理由により離職したことを証明することができる書類も添える必要があります。

その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格喪失届は、年金事務所を経由して提出することができる(規則7条2項)。

→資格取得届と同じ内容のことが定められています。

公共職業安定所長は、「資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたとき。離職票を、離職したことにより被保険者でなくなった者に交付しなければならない(規則17条1項1号)。

→細かいですが、「被保険者でなくなった者」と過去形になっているのは、この時点ではすでに資格喪失届を提出し、雇用保険の被保険者ではなくなっているからです。

離職票の交付は、当該被保険者でなくなった者が当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行うことができる(規則17条2項)。

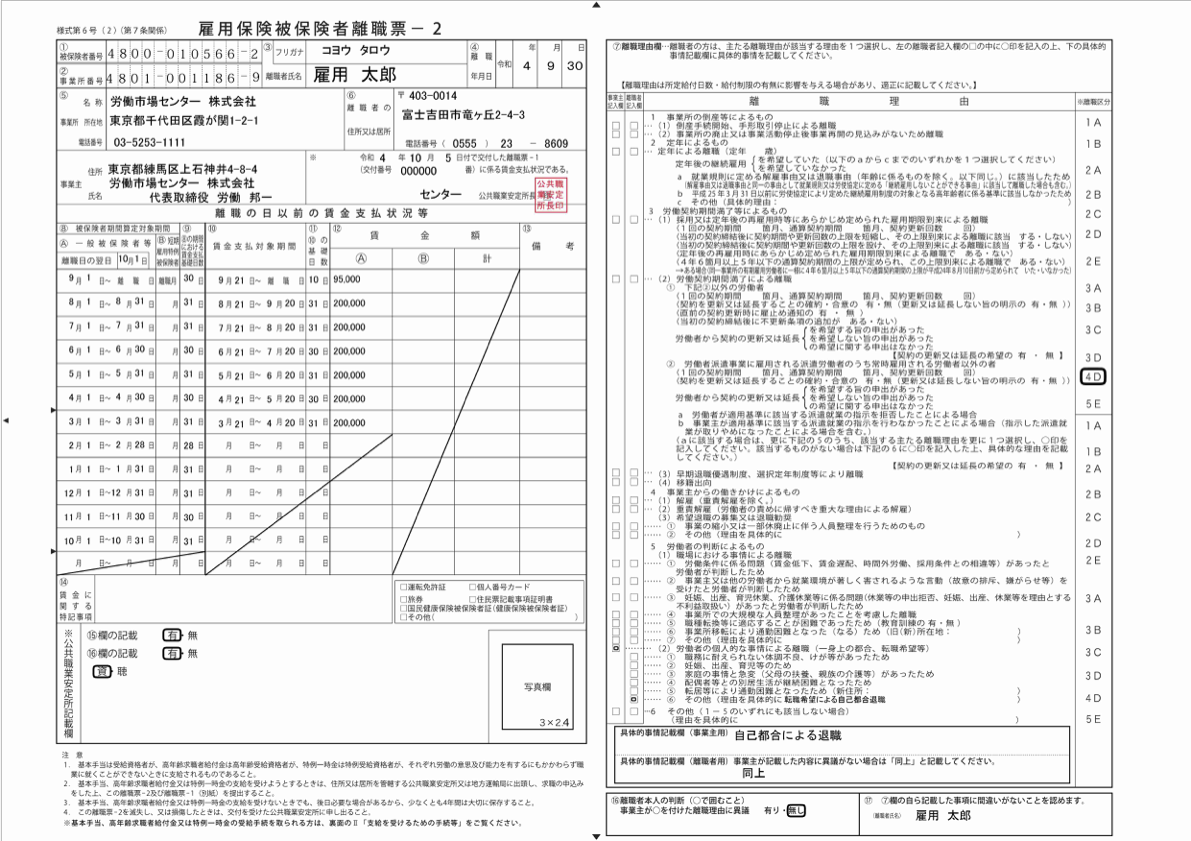

離職票とは、離職の日以前の賃金支払状況等や離職理由などが書かれているものです。

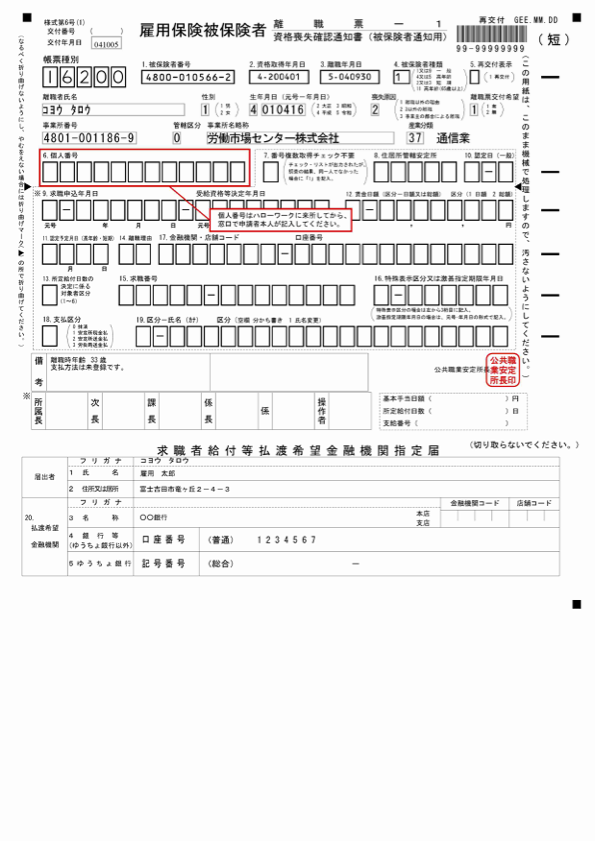

「雇用保険被保険者離職票-1」

「雇用保険被保険者離職票-2」

離職票の記載事項を見るとわかるように、これは離職証明書の内容を転記したものです。つまり、離職証明書がなければ離職票は作ることができないということです。

→「離職証明書」や「離職票」という用語がややこしいので、ここで整理をしましょう。

まず、事業主は、労働者が被保険者でなくなったときは、10日以内に「資格喪失届」に「離職証明書」などを添えて、公共職業安定所の長に提出します。

公共職業安定所長は、「離職票」を被保険者でなくなった者に交付します。この離職票に書かれている内容は、離職証明書に書かれている内容に基づき作成されています。なお、交付は、被保険者でなくなった者が離職の際雇用されていた事業主を通じて行うことができます。

まずは、この流れをおさえましょう。

事業主は、当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない(規則7条3項)。

→遠回りしましたが、戻ってきました。事業主は、被保険者が離職票の交付を希望しないときは、離職証明書を添えないことができます。離職証明書がなければ離職票は作れないのでした。つまり、離職票がいらないのなら(被保険者が失業等給付を希望しないなら)離職証明書は不要ということになります。

ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない、つまり被保険者が離職票を希望しなくても離職証明書を提出しないといけないということです。それでは、なぜ、離職証明書が必要になるのでしょうか。それは、雇用保険法では、59歳以上になると、高年齢雇用継続給付という給付金の金額を決めるために、離職票が必要になるからです。そして、離職票が必要になるということは、離職証明書が必要になるということです。今はまだ、高年齢雇用継続給付についてはわからないので、今の段階では、59歳以上で離職するときは、離職証明書が必要になるとおさえておきましょう。

雇用保険に係る保険関係及び労災保険に係る保険関係の成立している事業のうち建設の事業については、徴収法第8条の規定による請負事業の一括が行われた場合であっても、被保険者に関する届出の事務等、法の規定に基づく事務については、元請負人、下請負人がそれぞれ別個の事業主として処理しなければならない(行政手引20002)。

確認の請求

確認とは、行政の用語で、特定の事実や法律関係の存否を認定することです。社労士試験対策としては、「私は被保険者ですよね」と文字通り確認することができるといった意味合いで捉えても問題ありません。それよりも、いつでも確認の請求ができるという点をおさえておきましょう。

確認

公共職業安定所長は、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときは、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用し、又は雇用していた事業主に通知しなければならない。この場合において、当該確認に係る者に対する通知は、当該事業主を通じて行うことができる(規則9条1項)。

公共職業安定所長は、当該確認に係る者又は当該事業主の所在が明らかでないために通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない(同条2項)。