会社法の株式会社の計算等から会計帳簿等について学習します。

第2節「会計帳簿等」は、全3款で構成されています。

- 第1款 会計帳簿

- 第2款 計算書類等

- 第3款 連結計算書類

試験対策として、会計帳簿と計算書類等をみていきましょう。

目次

第1款 会計帳簿

会計帳簿の作成及び保存

株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない(432条1項)。

株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない(同2項)。

第2款 計算書類等

計算書類等の作成及び保存

株式会社は、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない(435条1項)。

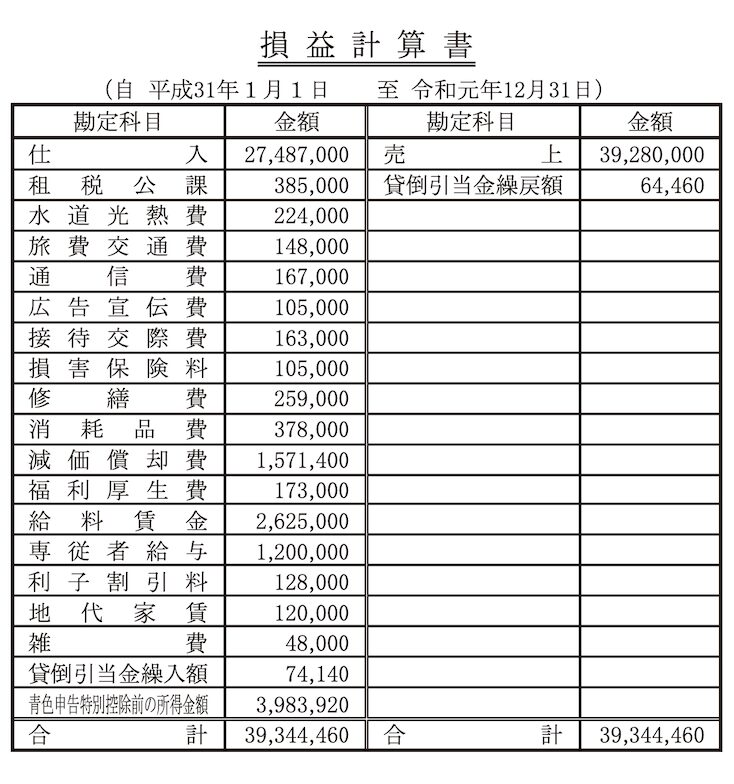

株式会社は、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない(同条2項)。

計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる(同条3項)。

株式会社は、計算書類を作成した時から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない(同条4項)。

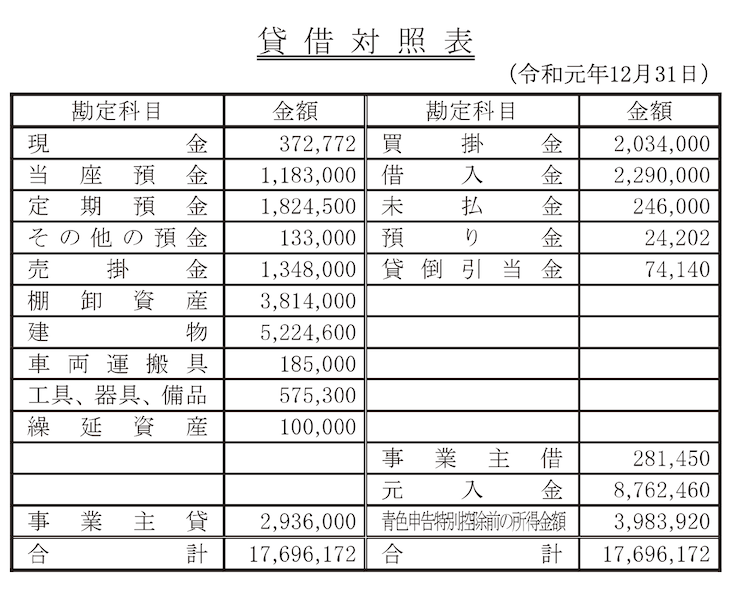

貸借対照表とは、ある時点における営業上の財産の構成状態を示すため、資産、負債、資本を種類別の項目にまとめて各項目の価額を記し、これを貸方、借方の欄に分けて記載した概括表のことをいいます。

簿記を学んだことがある方はわかると思いますが、貸借対照表や損益計算書をみたことがないという方は、条文だけだとイメージしにくいと思うので、どのようなものかみておきましょう。

貸借対照表

損益計算書

試験対策としては、貸借対照表の読み方を理解する必要はありません。会社は、貸借対照表や損益計算書などの計算書類等を作成する必要があるという点をおさえておきましょう。

計算書類等の監査等

① 計算書類及びその附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人

② 事業報告及びその附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)

1項と2項の違いがわかりにくいと思うので補足します。

1項について、監査役設置会社では、計算書類、事業報告書、その附属明細書について監査役の監査を受けます。括弧書きで「会計監査人設置会社を除く。」となっているのは、会計監査人設置会社については、2項で規定しているからです。

2項について、会計監査人設置会社では、計算書類、事業報告書、その附属明細書について監査役の監査を受けます。そして、計算書類、その附属明細書について会計監査人の監査を受けます。会計監査人は会計の専門家なので会計分野に関する監査は行いますが、事業報告に関する部分は専門外のため、事業報告書については監査は行いません。

| 監査役 | 会計監査人 | |

| 計算書類と附属明細書 | ◯ | ◯ |

| 事業報告書と附属明細書 | ◯ | – |

計算書類等の株主への提供

取締役会設置会社では、①計算書類等の作成、②監査、③取締役会の承認、④株主に提供という流れをおさえましょう。

計算書類等の定時株主総会への提出等

① 監査役設置会社(取締役会設置会社を除く。) 監査を受けた計算書類及び事業報告

② 会計監査人設置会社(取締役会設置会社を除く。) 監査を受けた計算書類及び事業報告

③ 取締役会設置会社 承認を受けた計算書類及び事業報告

④ 前3号に掲げるもの以外の株式会社 計算書類及び事業報告

条文だけみると複雑に感じますが、監査役設置会社では、監査役の監査を受けた計算書類と事業報告を提出します。なお、「提供」となっているのは電磁的記録によって作成されている場合があるからです。

会計監査人設置会社では、監査役と会計監査人の監査を受けた計算書類と事業報告を提出します。

取締役会設置会社では、承認を受けた計算書と事業報告を提出します。この承認を受けるためには、前段階として監査を受けているので、こちらも監査を受けたものを提出することになります。

そうすると、なぜ1号と2号があるのか疑問に感じる方もいるかもしれません。1号と2号は、取締役会を設置しておらず、監査役や会計監査人を設置している会社を想定しています。

なお、取締役会や会計監査人を設置するときは監査役が必要になるので、1号から3号は必ず監査役がいることになります。

そして、4号で「前3号に掲げるもの以外の株式会社」、つまり、監査機関がない株式会社の場合は、計算書類と事業報告を株主総会に提出します。

提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承認を受けなければならない(同条2項)。

取締役は、提出され、又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない(同条3項)。

計算書類については、株主の承認を受けます。事業報告については、報告します。会社の経営に関しては株主はわからないので、報告になります。

会計監査人設置会社の特則

会計監査人がきちんと監査をした場合、定時株主総会による計算書類の承認は不要になります。この場合、取締役は報告をします。

計算書類の公告

株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない(440条1項)。

前項の規定にかかわらず、その公告方法が第939条第1項第1号[官報に掲載する方法]又は第2号[時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法]に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる(同条2項)。

前項の株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前2項の規定は、適用しない(同条3項)。

有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、前3項の規定は、適用しない(同条4項)。

株式会社は、原則、貸借対照表を公告する、例外として、官報または日刊新聞紙の場合は貸借対照表の要旨で足りる、電磁的方法によることができる、この段階をおさえましょう。

4項について、有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社とは、主に上場会社を指します。上場会社は、報告書に財務状況や事業内容が記載されているため、公告をする必要はないとされています。

計算書類等の備置き及び閲覧等

① 各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書 定時株主総会の日の1週間(取締役会設置会社にあっては、2週間)前の日から5年間

② 臨時計算書類 臨時計算書類を作成した日から5年間

株式会社は、計算書類等を5年間、本店に備え置く必要があります。

① 計算書類等 定時株主総会の日の1週間前から3年間

② 臨時計算書類等 臨時計算書類を作成した日から3年間

株式株式は、計算書類等を3年間、支店に備え置く必要があります。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、支店にそれらが記録されているときは、この限りでない、つまり、支店で保存しなくてもよいということです。条文だと難しく感じますが、インターネットで計算書類等を見ることができるなら、支店に保存する必要はないということです。

① 計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

② 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

③ 計算書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

④ 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

株主と債権者は、計算書類等の閲覧等を請求することができます。

株式会社の親会社社員は、裁判所の許可を得て、請求をすることができます。

第3款 連結計算書類

※省略