民事訴訟法の口頭弁論及びその準備から準備書面等について解説します。前回、擬制陳述のところで、準備書面という言葉が出てきました。今回は、この準備書面について理解を深めていきましょう。

準備書面

口頭弁論は、書面で準備しなければならない(161条1項)。

準備書面には、次に掲げる事項を記載する(161条2項)。

① 攻撃又は防御の方法

② 相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述

相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない(161条3項)。

口頭弁論を円滑に進めるために、事前に準備書面を用意しておく必要があります。

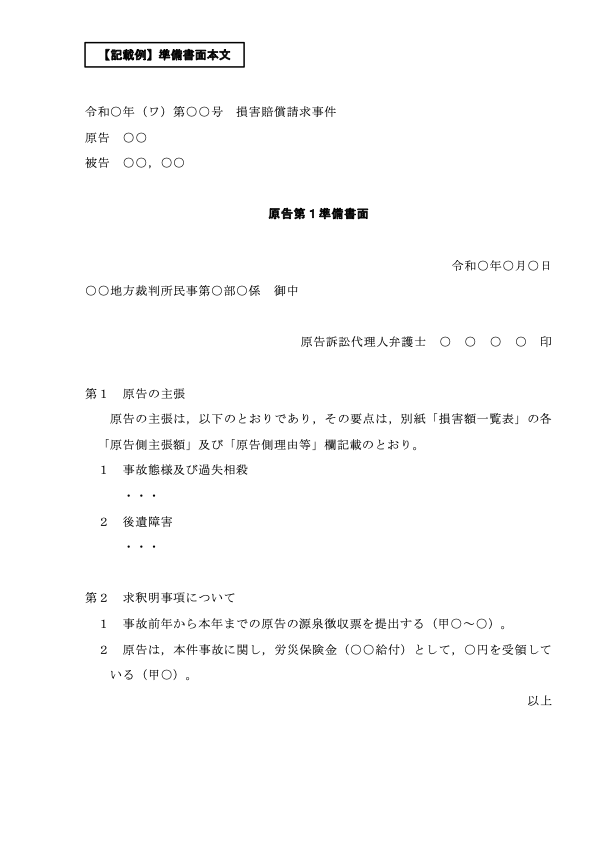

準備書面の記載例を見てみましょう。

準備書面本文(記載例)

準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、裁判所に提出しなければならない(規則79条)。

当事者は、準備書面について、第79条(準備書面)第1項の期間をおいて、直送をしなければならない(規則83条)。

準備書面は、裁判所に提出し、相手方に直送する必要があります。

相手方が在廷していない口頭弁論においては、相手方にとって不意打ちとならないように、準備書面に記載した事実でなければ、主張することができないようになっています。なお、最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しない場合、陳述が擬制され(158条)、2回目以降の口頭弁論の期日では、自白したものとみなされます(159条3項)。

当事者照会

当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない(163条)。

① 具体的又は個別的でない照会

② 相手方を侮辱し、又は困惑させる照会

③ 既にした照会と重複する照会

④ 意見を求める照会

⑤ 相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会

⑥ 第196条又は第197条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会

裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、書類を提出させたり、検証や鑑定を命ずることができます(151条各号)。ただ、いつも裁判所が処分していたのでは、迅速かつ充実した審理を実現することができません。そこで、裁判所の関与なく、当事者同士で、主張又は立証を準備するために必要な事項について、書面で照会できる当事者照会制度が設けられています。

同じようなものに、訴えの提起前における照会がありました。

「訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる」(132条の2第1項本文)。

どちらも制度の趣旨は同じなので、訴えの提起前、訴訟の係属中のいずれの場合も、書面で照会をすることができる制度がある点を押さえておきましょう。

6号の証言を拒絶することができる事項について、196条は、刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するとき、197条は、公務員の尋問、医師や弁護士が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合、技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合などが規定されています。

まとめると、原則として当事者照会ができるけれど、例外として1号〜6号のような内容についてはできないということです。

当事者照会制度は、書面で回答するよう、書面で照会することができるだけであって、相手方が応じない場合の制裁はありません。ただ、民事訴訟法は、「裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する」(247条)と定めているため、弁論の全趣旨として考慮されます。