民事訴訟法の簡易裁判所の訴訟手続に関する特則について解説します。基本書等では、簡易裁判所と手形訴訟、少額訴訟、督促手続を並列に比較することが多くありますが、条文構造で考えると、「第一審の訴訟手続」の中で分かれている通常の訴訟と簡易裁判所の特則を比較するのをおすすめします。

※便宜上、地方裁判所における訴訟を「通常の訴訟」と表記しています。

手続の特色

簡易裁判所の特色について、条文が定めてくれています。それでは、どのような訴訟が簡易裁判所の管轄になるのでしょうか。裁判所法では、訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求については、簡易裁判所が裁判権を有するとされています(裁判所法33条1項1号)。ここから、争う金額がそれほど大きくない訴訟については、簡易な手続により迅速に紛争を解決しようとしていることがわかります。

口頭による訴えの提起

通常の訴訟が、訴状を提出するのに対して(134条1項)、簡易裁判所では、訴えは、口頭で提起することができるようになっています。以下、省略しますが、簡易な手続になっていることがわかります。

訴えの提起において明らかにすべき事項

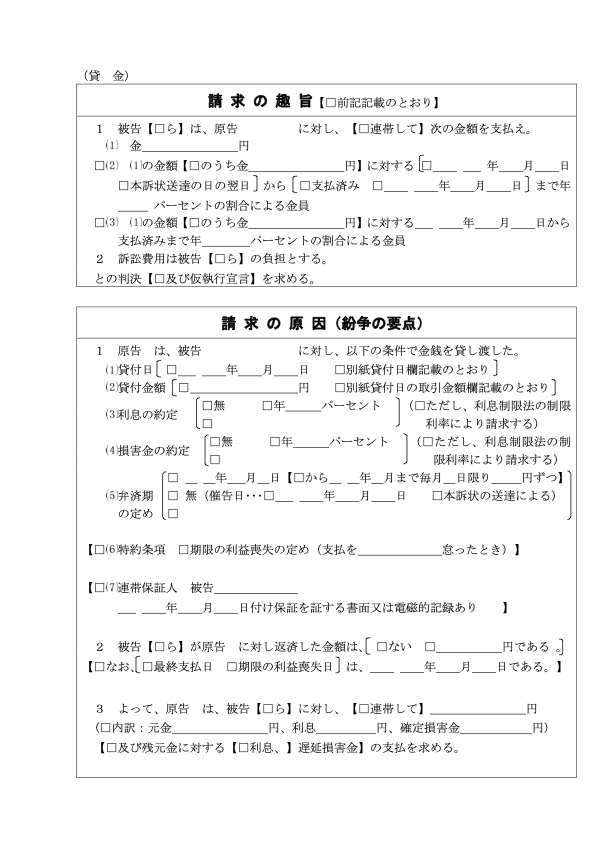

通常の訴訟では、請求の趣旨と請求の原因を訴状に記載する必要がありましたが、簡易裁判所では、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りるとされています。

ただ、「紛争の要点」と言われても、イメージしにくいと思います。

裁判所のホームページでは、「建物明渡し」や「貸金」「売買契約」などの定型訴状が公開されています。たとえば、「貸金」では、請求の原因に代えて、紛争の要点部分にあてはまる事項を記入すればよい形になっているのがわかります。

請求の趣旨及び原因(貸金)の書式

反訴の提起に基づく移送

移送についての規定です。まず、前提として、原告が簡易裁判所に訴えを提起しています。そして、被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合(たとえば、「200万円を返してください」など)、相手方(本訴原告、反訴被告)の申立てがあるときは、しっかり裁判してもらうため、簡易裁判所は、決定で本訴と反訴を地方裁判所に移送しなければならないとされています。

なお、22条は、移送の裁判の拘束力等について定めた条文です。

訴え提起前の和解

民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる(275条1項)。

前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とする(275条2項)。

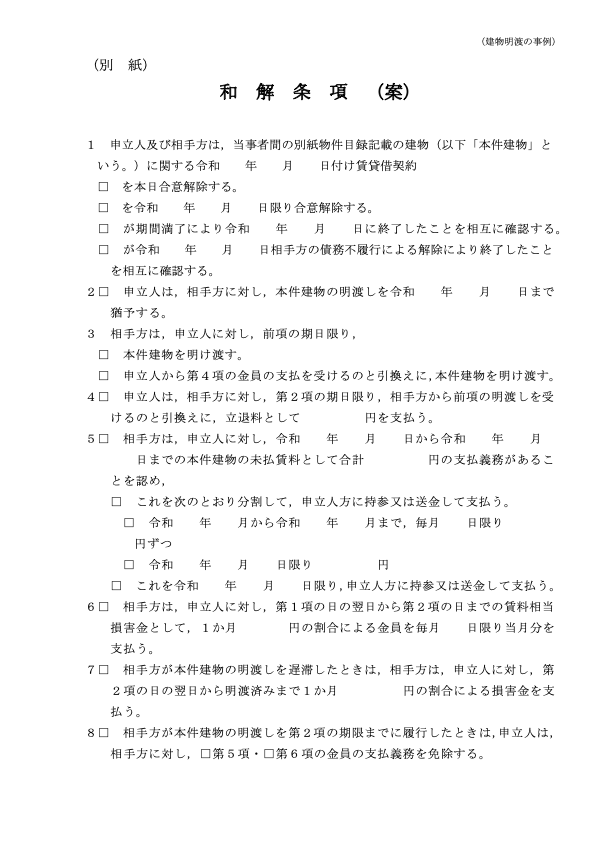

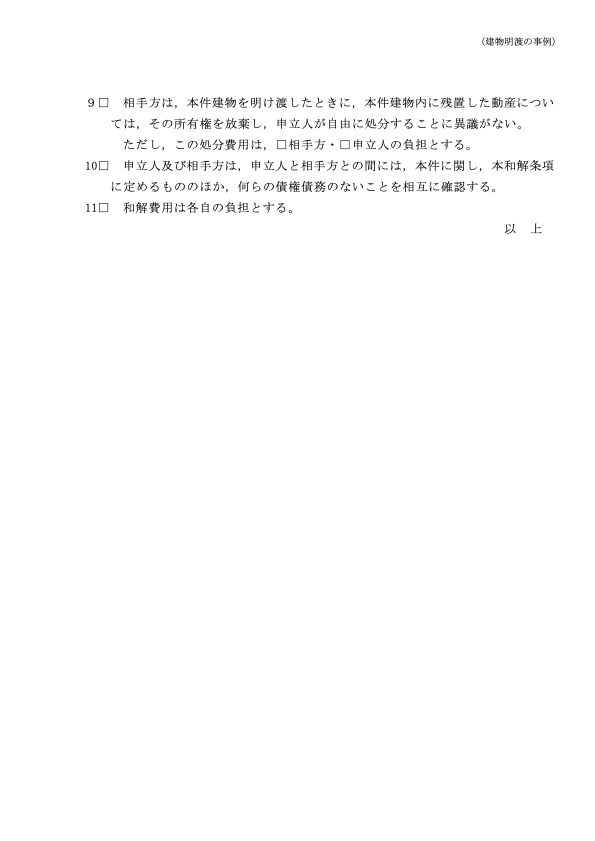

和解とは、訴訟の途中で、当事者が互いに歩み寄り、裁判によらず訴訟を終了させるものです。すでに訴訟を提起しているので、「訴訟上の和解」とも呼ばれます。一方、「訴え提起前の和解」は、訴えを提起する前に「和解をしましょう」と簡易裁判所に申立てをするものです。なぜ、訴え提起前の和解をするのかというと、和解を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有するからです(267条)。つまり、紛争を蒸し返すおそれがなくなるということです。

当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して(このような争いがあってこのような和解条項(案)を作ったことを表示して)、簡易裁判所に和解の申立てをします。

和解条項(案)

和解条項(案)

和解期日、当事者双方が和解条項について合意し、かつ、裁判所が相当と認めた場合に和解が成立し、和解調書が作成されます。

準備書面の省略等

口頭弁論は、書面で準備することを要しない(276条1項)。

相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない(276条2項)。

通常の訴訟では、口頭弁論するにあたり、書面を準備する必要がありますが(161条)、簡易裁判所では、書面を準備する必要はありません。もっとも、相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項については、書面で準備しなければなりません。

続行期日における陳述の擬制

通常の訴訟では、最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しないなどのときは、陳述の擬制がされ(158条)、2回目以降は、自白とみなされましたが(159条3項)、簡易裁判所では、2回目以降の口頭弁論の期日においても、陳述の擬制がされます。

尋問等に代わる書面の提出

通常の訴訟では、相当と認めるとき、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができるとされています(205条)。当事者に異議がないときとなっている点に注意しましょう。また、通常の訴訟では、当事者本人の尋問は、書面の提出は認められていません。鑑定人の意見の陳述については通常の訴訟と同様です。

判決書の記載事項

通常の訴訟では、判決書に、主文・事実・理由等を記載し、事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならないとされていますが(253条)、簡易裁判所では、請求の趣旨及び原因の要旨、原因の有無、抗弁の要旨を表示すれば足りるとしています。抗弁とは、かんたんにいうと、「お金を返してください」という請求に対し、「弁済しました」というものです(試験対策上、要件事実については省略します)。