「建設キャリアアップシステム(CCUS)」は,技能者が,技能や経験に応じて適切に処遇される建設業を目指して,技能者の資格や就業履歴等を蓄積し,能力評価につなげる仕組みです。

ここでは,膨大にあるCCUSの資料からおさえておきたい情報をまとめて紹介します。

2023年度(令和5年度)からは,民間工事も含め,CCUS活用が原則化されます。

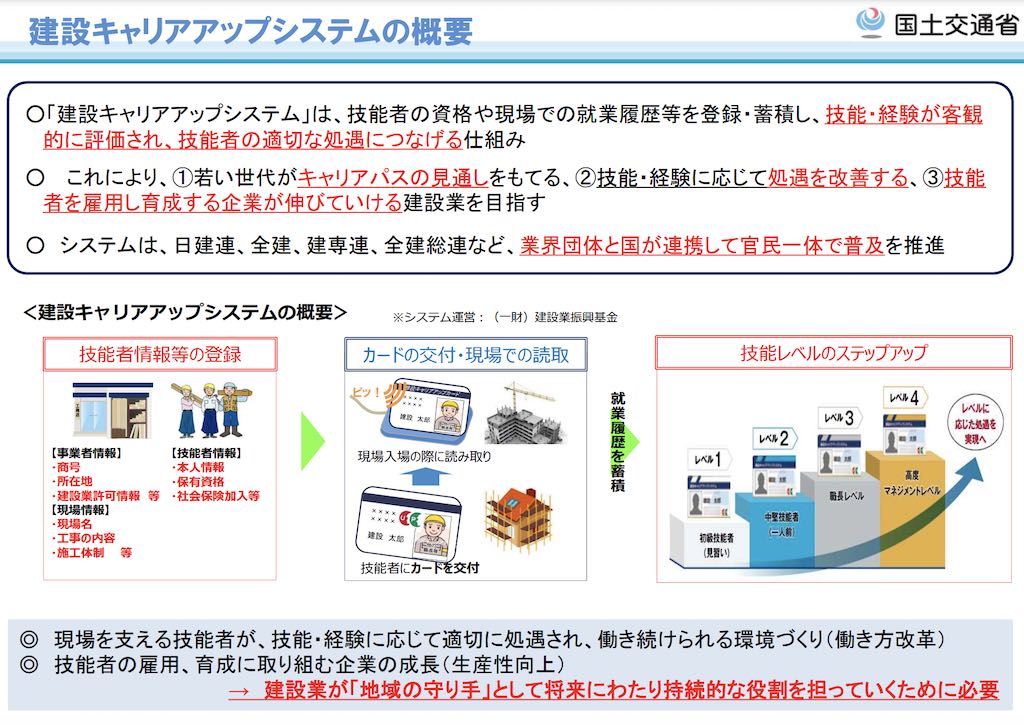

建設キャリアアップシステムの概要

建設キャリアアップシステムの概要 – 国土交通省

前述のように,建設キャリアアップシステムは,技能者の技能・経験が客観的に評価され,適切な処遇につなげます。これにより,若い世代がキャリアパスの見通しをもてる,技能・経験に応じて処遇を改善する,技能者を雇用し育成する企業が伸びていける建設業を目指しています。

反対にいえば,現在の建設業は,若い世代がキャリアパスの見通しをもてない,技能や経験があっても適切な評価がされない,目の前の利益が追求されやすいということです。

建設キャリアアップシステムの背景

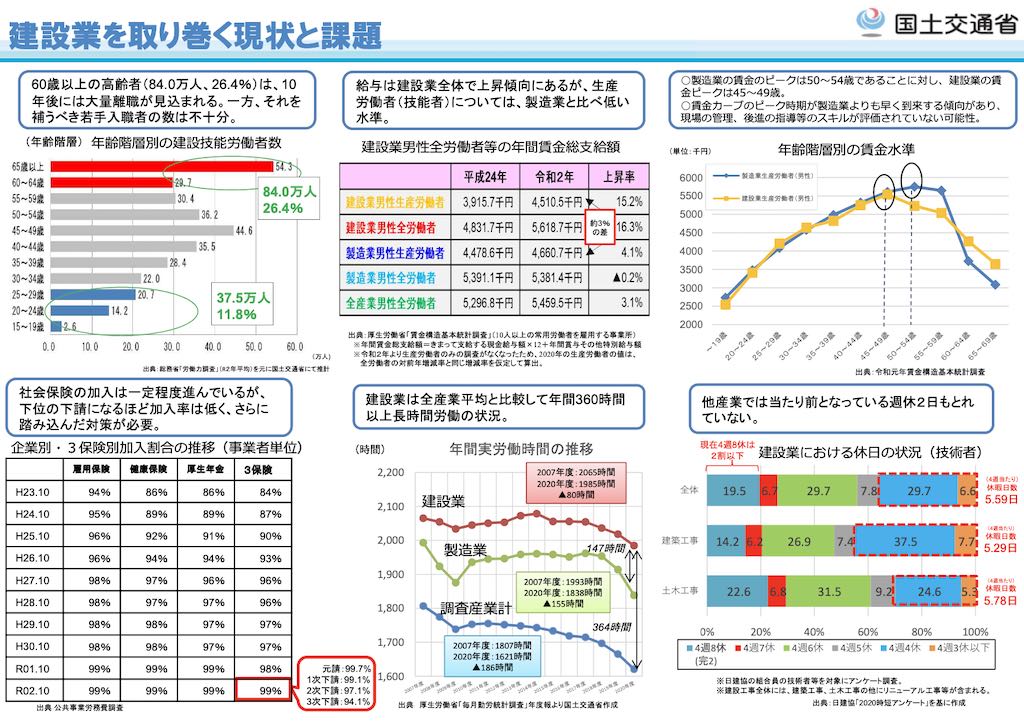

建設業を取り巻く現状と課題 – 国土交通省

建設技能労働者の高齢化が進んでいる

そもそも,なぜ国が率先して「建設キャリアアップシステム」というものをつくってまで,建設業にテコ入れをする必要があったのでしょうか。それは建設業には大きな課題があるからです。

現在,建設技能労働者数は,高齢化が進んでいます。60歳以上の高齢者は,10年後には大量離職が見込まれます。もっとも高齢者が年齢とともに離職するのは当然のことです。問題なのは,離職する労働者に対して,若手入職者の数が不十分であるということです。

若手入職者が少ない原因

それでは,なぜ,建設技能労働者の若手が減っているのでしょうか。言い換えると,なぜ建設技能労働者を目指す若手が減っているのでしょうか。

ひとつめの原因は,給与です。給与は,建設業全体で上昇していますが,建設業男性生産労働者(技能者)の上昇率は,製造業と比べて低い水準です。ふたつめは,社会保険の加入割合です。社会保険の加入は進んできていますが,下請になるほど,加入率が下がります。

また,建設業(1,985時間)は,全産業平均(1,621時間)と比べて,年間360時間以上長時間労働の状況にあります。そして,4週8休(完全週休2日制)のところが2割以下,4週あたりの平均休暇日数が5.59日という休日の少なさもあります。

これらの点から,若手にとって,建設業界は給与も低く,労働時間も長い,将来性の低い仕事だと印象があり,仕事に就くことを希望する人が減っているのだといえます。

そこで,「建設キャリアアップシステム」が導入されることになりました。

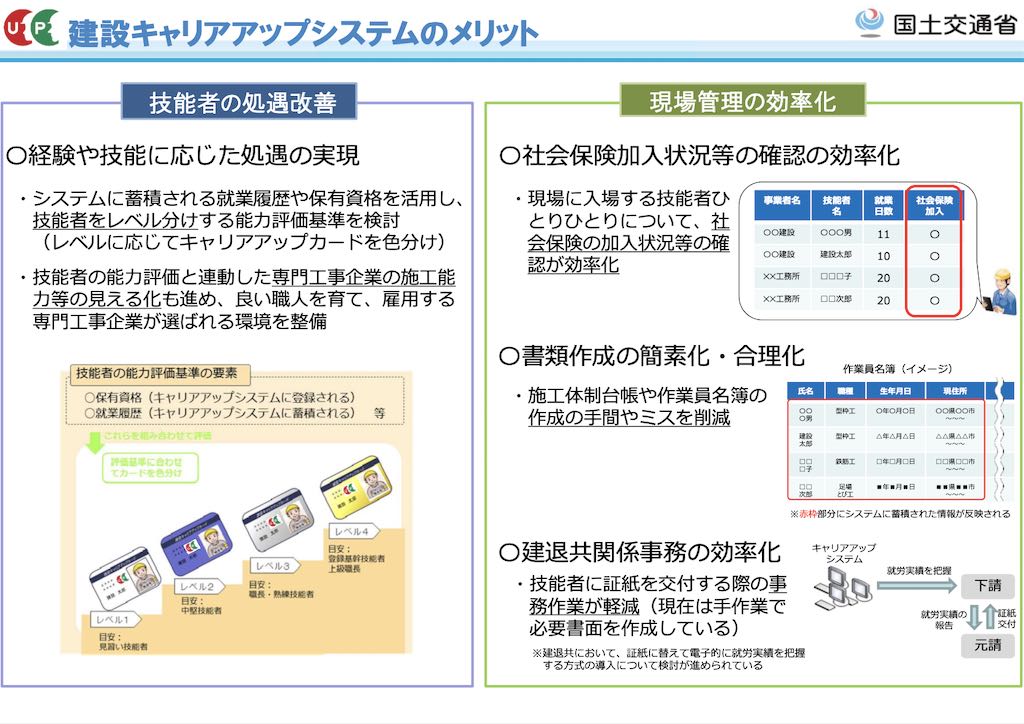

建設キャリアアップシステムのメリット

建設キャリアアップシステムのメリット – 国土交通省

技能者の処遇改善

建設キャリアアップシステム(CCUS)は,技能や経験の客観的なデータが蓄積され(現場でキャリアアップカードをかざすと自動的に蓄積されます),取得した資格や経歴を簡易に証明することができます。また,技能者レベルに応じたキャリアアップカードの色を分け(ホワイト・ブルー・シルバー・ゴールド),経験や技能に応じた処遇を実現します。

建設キャリアアップシステムの完全移行

もっとも,技能者の処遇改善があっても(事業者も効率化などのメリットがあります),これだけでCCUSの普及が加速することはないといってよいでしょう。

そこで,CCUS活用が原則化されます(令和5年度から)。弱い立場になりやすい技能者が技能や経験に応じて適切に処遇され,社会保険加入などの労働条件を改善させ,若手入職者が増えることで,建設業全体の将来が明るくなります。

長期的には,あらゆる工事でCCUS完全実施が目指されるため,技能者,事業者ともに早い段階でCCUSに登録しておくとよいでしょう。

建設キャリアアップシステムの利用料金

建設キャリアアップシステムの利用料金は,「技能者」と「事業者」に分かれています。

①技能者登録料

技能者登録料は,「簡略型」と「詳細型」の2種類あります。

| 簡略型 | 詳細型 | |

| 基本情報 | ◯ | ◯ |

| 保有資格 健康診断等の情報 |

✕ | ◯ |

| 申請方法 | インターネット | インターネット 認定登録機関 |

| 更新 | 10年ごと | 10年ごと |

| 料金 | 2,500円 | 4,900円 |

簡略型は,「技能者の本人情報等の基本情報」が登録されます。詳細型は,基本情報に加えて,能力評価制度の申請等に必要な「保有資格や健康診断等の情報」が記録されます。

簡略型から詳細型への移行は2,400円です。「どちらに登録すればいいか迷う」という方は,まずは簡略型で登録して,必要に応じて詳細型に移行してもよいでしょう。

申請方法は,原則インターネット(オンライン)です。認定登録機関での登録は,詳細型のみになります。「認定登録機関」とは,一般財団法人建設業振興基金が認定する団体で,建設キャリアアップシステム の登録ができる窓口機関です。

②事業者登録料

事業者が建設キャリアアップシステムをを利用するには事業者登録が必要です。登録料は,事業者の資本金額をもとに決まります(有効期間は5年間です)。

| 資本金 | 登録料(税込) |

| 一人親方 | 0円 |

| 500万円未満(個人事業主含む) | 6,000円 |

| 500万円以上1,000万円未満 | 12,000円 |

| 1,000万円以上2,000万円未満 | 24,000円 |

| 2,000万円以上5,000万円未満 | 48,000円 |

| 5,000万円以上1億円未満 | 60,000円 |

| 1億円以上3億円未満 | 120,000円 |

| 3億円以上10億円未満 | 240,000円 |

| 10億円以上50億円未満 | 480,000円 |

| 50億円以上100億円未満 | 600,000円 |

| 100億円以上500億円未満 | 1,200,000円 |

| 500億円以上 | 2,400,000円 |

③管理者ID利用料

管理者ID利用料とは,事業者が,建設キャリアアップシステムにおいて事業者情報や現場情報などを管理するために必要な料金です(有効期間は5年間です)。

1IDあたり:11,400円(一人親方は2,400円)

④現場利用料

現場利用料は,現場・契約情報を登録した事業者(元請事業者)に対し,技能者就業履歴情報の登録回数(現場に入場する技能者の人日単位)に対する利用料金です。

1人日・現場あたり:10円

請求時期は,月末締め,翌月初旬に請求書が送付されます。ただし,1,500円に満たない場合は,請求が繰り越されます(最大6か月間)。

建設キャリアアップシステムの利用の流れ

以下,建設キャリアアップシステムの利用の流れになります。

インターネットで申請

- インターネット申請ガイダンスを確認

- 申込み

- 登録料の支払い

- 確認・審査

- 技能者/事業者情報登録完了

- 建設キャリアアップカード/事業者ID等の受領

認定登録機関で申請

- 申請書を取り寄せる

- 登録申請書に記入

- 窓口に提出

- 確認・審査

- 登録料の支払い

- 技能者/事業者情報登録完了

- 建設キャリアアップカード/事業者ID等の受領